この記事は“心理学の歴史”各24タイトルについてまとめています。

現在、行動心理学や認知心理学、社会心理学など様々な心理学の分野が確立されていますが、その根幹には様々な研究者が行った実験と分析の歴史があります。

何十年という歳月の上で成り立ってきた心理学の歴史を、著書“心理学をつくった実験30”を参考にまとめました。

各記事の概要とともにリンクを載せていますので、気になった記事を覗いてみてください!

【心理学の歴史①】心理学が探求するもの 〜心理と哲学〜

心理学という分野が確立される以前、心の奥底を理解するために哲学による探求がなされていました。

デカルトやカントらは人間の心理をどのように捉えていたのか……。

心理学の根本にある哲学をまとめています。

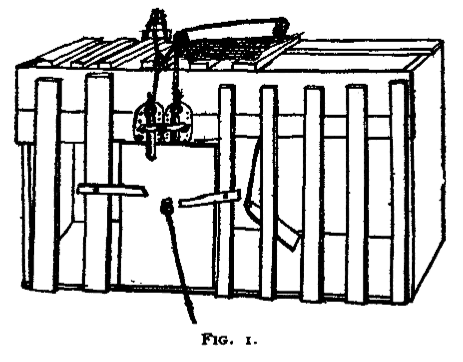

【心理学の歴史②】猫は箱の仕組みを理解できるのか 〜ソーンダイクの問題箱〜

アメリカの心理学者エドワード・ソーンダイクは、空腹の猫を専用の箱に何度も閉じ込め、脱出するまでの様子を観察しました。

猫は脱出を繰り返す度に、その箱から出るまでの時間が早くなっていきました。

この現象は一体どのように考えたらよいのでしょうか。

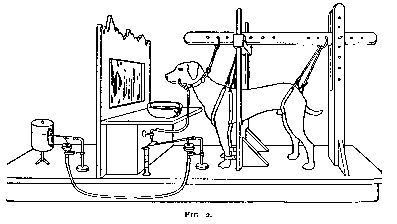

【心理学の歴史③】餌がなくてもよだれを垂らす犬 〜パヴロフの犬〜

ある音が鳴るとエサもないのによだれを垂らす犬。

ロシア(ソ連時代)の生理学者イワン・パヴロフは、動物における実験によって生物がに起こる反射を明らかにしていきました。

【心理学の歴史④】恐怖は学習される ~ワトソンの恐怖条件づけ~

赤ん坊の前にネズミが現れる。

赤ん坊がネズミを触ろうとした瞬間に背後で鉄の棒が叩かれ、大音量が響く。

赤ん坊は次第にネズミを恐れるようになっていき、最終的にはネズミが現れただけで苦痛を示すように……。

【心理学の歴史⑤】ゲシュタルト心理学の始まり 〜ヴェルトハイマーと運動視実験〜

同じ文字を見続けていると「あれ、この字ってこんな形だったっけ?」と感じてくる……。

ゲシュタルト崩壊とも呼ばれる現象です。

あえて訳せばドイツ語で“形態”という意味の“ゲシュタルト”といい、全体を大掴みにとらえて認知する際に働く法則をゲシュタルトの法則といいます。

そんなゲシュタルト心理学始まりと言える研究のまとめです。

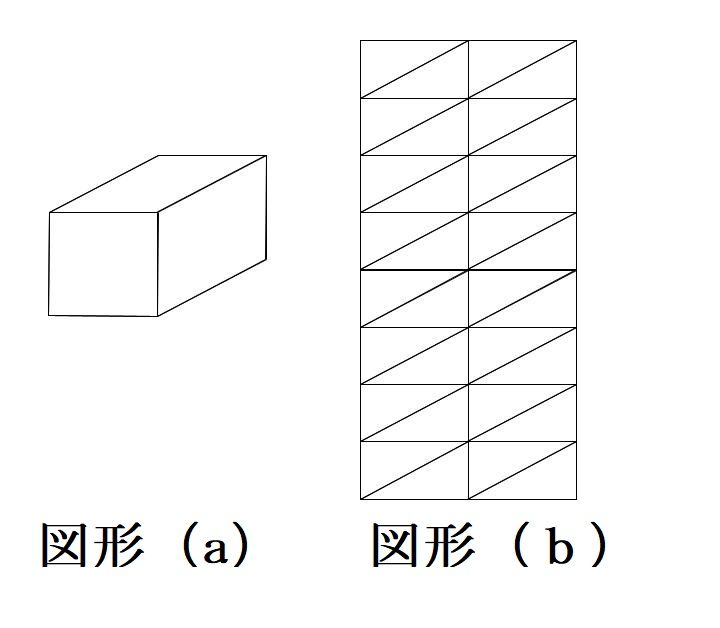

【心理学の歴史⑥】経験は役に立つのか 〜ゴットシャルトの認知実験〜

(a)の図形を3回たグループと520回見たグループでは、図形(b)の中に図形(a)が隠れていることに気づく割合はほとんど変わりませんでした。

無意識に覚えた過去の経験は本当に役立つのか……。

そんな意識に関しての実験です。

【心理学の歴史⑦】考えるチンパンジー 〜チンパンジーの洞察実験〜

高い位置にエサをぶら下げられたチンパンジーは、道具を使ってエサを取ることができるのか。

動物(ヒトも含めて)の洞察力についての実験です。

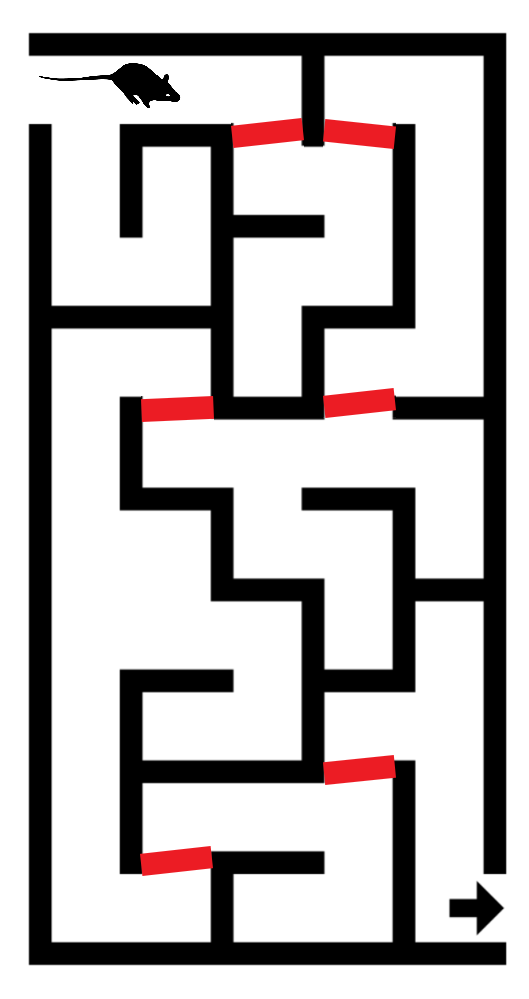

【心理学の歴史⑧】トールマンが見つけた心の動き 〜ネズミの潜在学習実験〜

一度通ったら戻れない道を何度も走らされるネズミ。

ゴールにエサを置いたグループと何も置かれないグループ、そして途中からエサを与えたグループを比較したところ、途中からゴールにエサが置かれたグループの成績が最も良かったという結果が報告されました。

潜在学習に重きを置いた実験です。

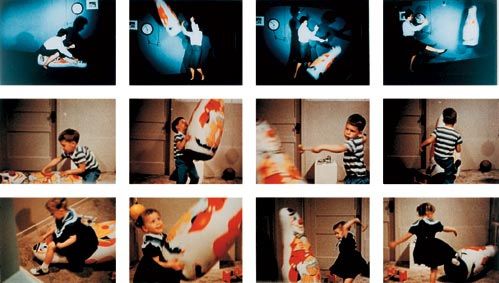

【心理学の歴史⑨】学習は必ずしも経験にあらず 〜バンデューラの観察学習実験〜

「人は経験して初めて学習する」

当時のヨーロッパでは、学習するには経験が必要とされていました。

アルバート・バンデューラ氏は、人形に暴力を振るうビデオを観ただけでも、子どもたちは学習した、つまり経験せずとも学習は成り立ったとを証明しました。

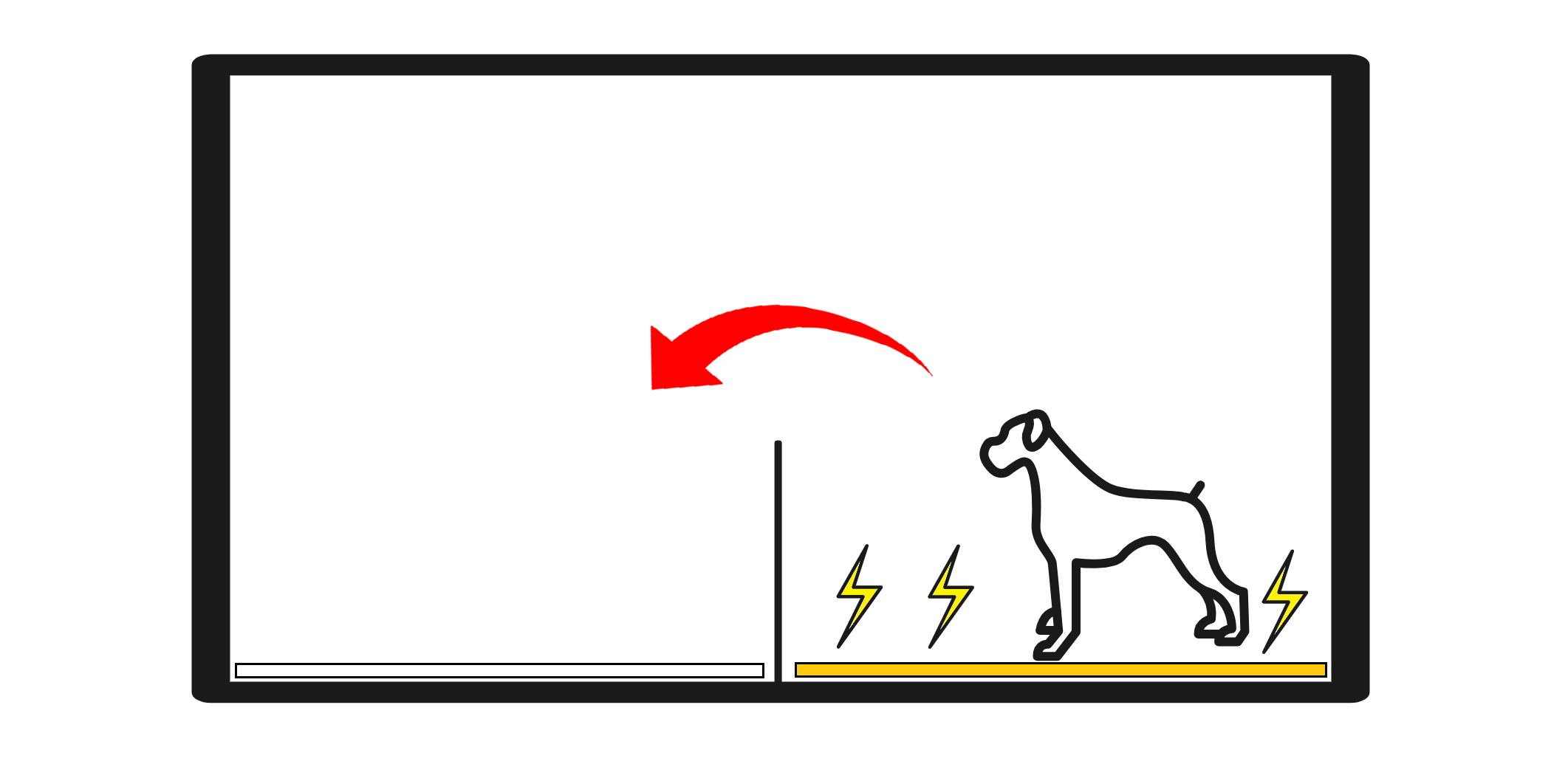

【心理学の歴史⑩】動物は確率を計算できるか〜レスコーラの犬〜

一定の確立で電気ショックが流れる床に立たされる犬。

果たして犬たちは電気が流れる確立を考えることができるのか……。

【心理学の歴史⑪】 学習の記憶保持率を明らかにした実験 〜エビングハウスの忘却曲線〜

エビングハウスの忘却曲線といえば、勉強したことを復習するタイミングの理由付けによく使われます。

エビングハウスが行った記憶の保持は、意味のない文字列だったこともあるため、意味のある単語や文であれば、もっと記憶の定着は良いとされています。

【心理学の歴史⑫】 無駄なことは覚えにくい 〜記憶の文脈効果〜

「記憶は、空いたスペースにものを置くように覚えていくのではなく、思い出す手がかりとなるような文脈に紐付けし、その文脈と一緒に記憶している」

記憶のメカニズムに迫った実験です。

【心理学の歴史⑬】考えるものほど記憶に残る 〜記憶の処理水準モデル〜

同じ単語を覚えさせるにしても、「はい」か「いいえ」といった単純なものではなく、考えさせる方がより記憶に残るということを示唆した実験です。

記憶の処理水準が高い質問をされた方が記憶に残るようです。

【心理学の歴史⑭】フィクションを作る認知 ~ロフタスの虚偽記憶実験〜

とある事故の映像を見せられた被験者たち。

「車は衝突したか」と聞かれたグループと「車は当たったか」と聞かれたグループを用意し、一週間後に事故に関するアンケートをとってみると興味深い結果が得られました。

【心理学の歴史⑮】直感はあてにならない ~タクシー課題〜

事故を起こしたのは緑のタクシーか青いタクシーか……。

目撃者の正答率は80%だが、緑のタクシーと青いタクシーがどれだけ走っているかも考慮しなければ正確な数字は出ません。

直感で答えを出してしまうと大概間違っているものです。

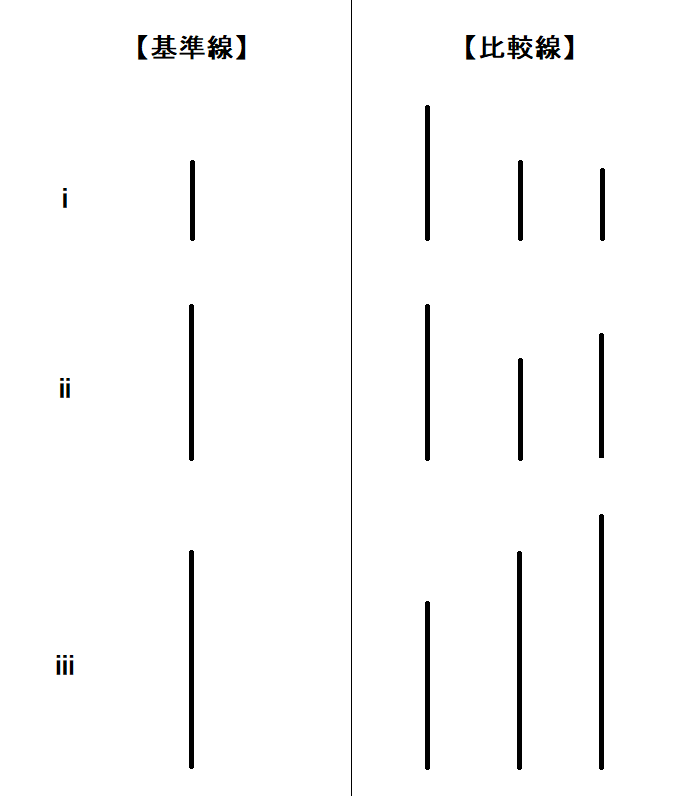

【心理学の歴史⑯】なぜ周囲に合わせてしまうのか ~アッシュの同調行動実験〜

選択肢がA、B、Cとあり、正解はAなことは明らか問題があります。

しかし、他の解答者全員が間違った答えであるCを選択すると、最後に答えた人もCを選択してしまう……。

同調してしまう人間の心理に踏み込んだ実験です。

【心理学の歴史⑰】権威はどこまで人を残酷にさせるか ~ミルグラムの服従実験〜

人間はどこまで同調してしまうのか。

例え人の命を左右する選択だとしても、権威の前では多くの人が残酷な選択をしてしまいます。

【心理学の歴史⑱】行為を正当化してしまう原理 ~フェスティンガーの認知的不協和〜

つまらない作業をさせられた参加者たち。

しかし、ある条件が重なると「あれは面白いものだったのかも」と認知が歪んでしまうという結果が見られました。

どうやらこれは、心の中の不協和を正そうとしているようです。

【心理学の歴史⑲】学習するのに必ずしも“見返り”は必要ない ~ハーロウのサル実験〜

「赤ん坊が母親になつくのは、栄養を執ることができる乳房があるためで、本来生物に備わっている生得的なものからくるのである」

アメリカの心理学者ハリー・F・ハーロウはこの考えに疑問を持ち、サルの赤ちゃんに疑似母親を作って実験を行いました。

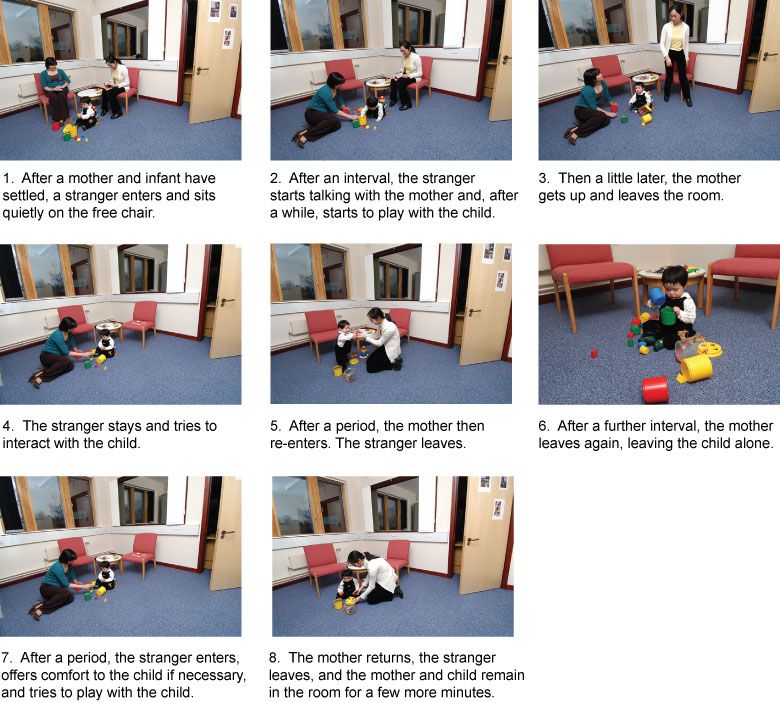

【心理学の歴史⑳】子に母親は必要? ~ストレンジ・シチュエーション法〜

子どもにはそれぞれ特徴があることを実験に証明したエインスワース。

彼女の研究によって親子の愛着関係の構築についての知見が広がり、子が幼い時に母親が必要な理由が明らかになっていきます。

【心理学の歴史㉑】他人の視点を考えることができるか ~ウィマーとパーナーの誤信念課題〜

相手の事情に合わせて行動するのは、大人になっては常識中の常識です。

では子どもが他人の気持ちを理解できるようになるのはいつ頃なのか……。

「マキシ課題」を用いた実験についてのまとめです。

【心理学の歴史㉒】欲求をコントロールできる子どもの将来? ~マシュマロテスト〜

マシュマロを我慢できた子の将来はより良いものになる。

欲求のコントロールが子どもに与える影響についての実験ですが、近年の研究では前提条件が裕福層であることに懸念が持たれています。

【心理学の歴史㉓】誰かからの報酬より心の中にあるモチベーションを大切に ~デシの内発的動機づけ〜

報酬ありのグループと報酬なしのグループにパズルを解いてもらう。

パズルを解かなくてもいい時間にも、パズルに熱中していたのは一体どちらのグループでしょうか?

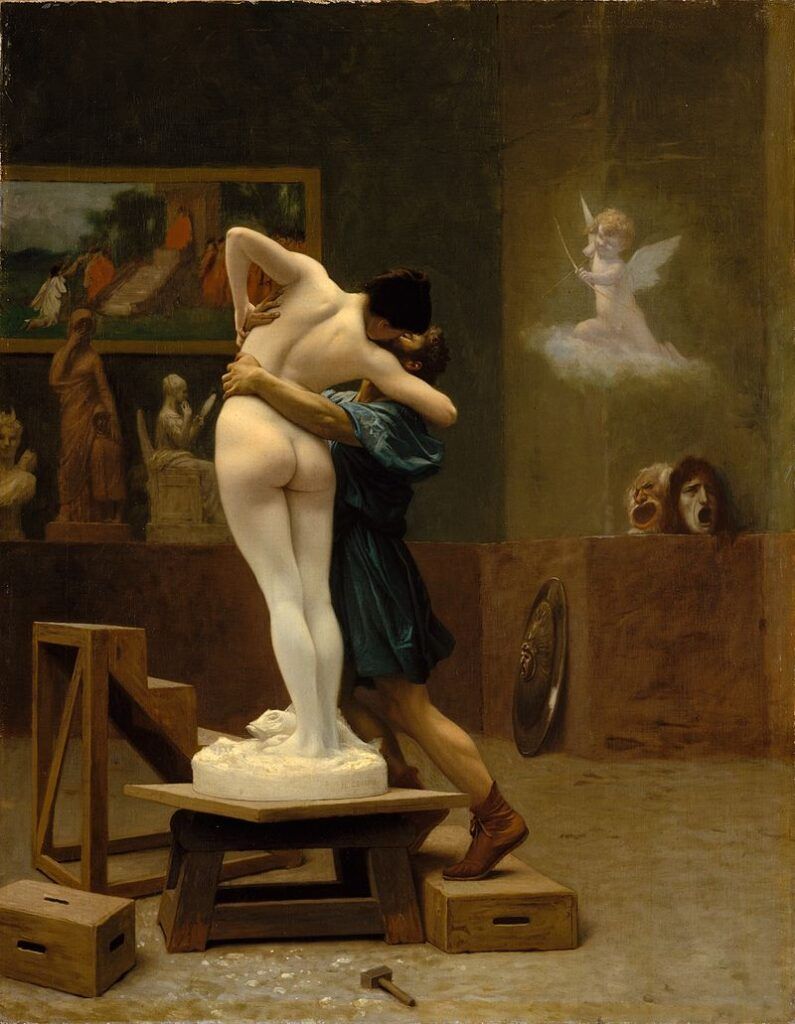

【心理学の歴史㉔】思い込みが能力を高める ~ピグマリオン効果〜

とある教室で「あの子たちは潜在的能力が高い」と担任にデタラメを伝えた研究者。

一年後に同じ教室でテストをしてみると、デタラメを言った生徒たちの知能指数が飛躍的の上昇していました。

思い込みや声掛けによって本来の能力が引き出された研究です。

投稿者の人気記事

バターをつくってみた

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話