ふむ、いちいち使い魔の召喚のために簡易版とは言え魔法陣を描くのも面倒だな。少し手を貸してやるか?

「ネコ、聞こえただろう?服従させた使い魔を再召喚するための魔道具の設計よろしく。館に戻るまでな。間に合わなかったら、エサ抜きだからな」

「マスタ、相変わらず動物愛護協会に投書したいような鬼畜飼い主ぶり。まあ、伝承と法則と様式美を兼ね合わせて、なんとか形に仕上げますよ。次にお目に掛かる時には、極上のスイーツをお願いしますよ」

「ああ、極上のスイーツなら俺も食したいからな。まあ、頼んでやるからしっかり働け!こういう時のAI《エーアイ(人工知能)》だろうが」

館に戻って愛用の椅子に座ると、ネコから脳の一部に映像が届けられた。

優雅に伸びをしたシャム猫が、目を怪しく煌めかせて腰を左右に振りながら駆けてきて音もなく飛び上がると俺の膝の上に飛び乗って丸くなる。ごろごろ、喉を鳴らすがそんなの俺は無視だ。

少しすねたように寝たふりをしたあと、仕方なさそうに。音声が流れだした。

「マスタ、冷たいですね。愛猫を愛でる優しさも時には、必要ですよ」 「時間稼ぎは、いいから設計は終わったのか?」

やれやれという風に首を振るとシャム猫は、一枚の設計図を片手に説明を始めた。ネコという名の、本当はもう少し長い名前があるが面倒なので俺は昔からネコと呼んでいる。

家庭用ホームコンピュータのネコ型インターフェースがこいつの職業だが、今現在はどういう訳か異次元を彷徨う放蕩猫となっていて絶賛迷いネコ捜索中だ。

で、俺とは何故か脳内直結の通信ができているというわけだ。だから、俺の膝の上で丸まっているのは、実態ではなく単なる通信データを脳内で仮想現実に置き換えているだけだ。

「そうか、じゃあつぼ型の収納ボックスに魔法陣を刻印すればいいんだな。これで、召喚のたびに魔法陣を描くタイムロスがなくなると。ふむ」

「ですが、この魔道具で召喚できるのは服従を誓った使い魔だけです。呼び出すための紋章や魔道文字を打ち込むには最低一度は服従させていなければなりません」

まあ、回数こなせば時間の節約になるか。例えて言えば、継続契約はネットでもいいが、初回契約は対面でってことかな?

じゃあ、ネコ、錬成するからアシスト頼むわ。

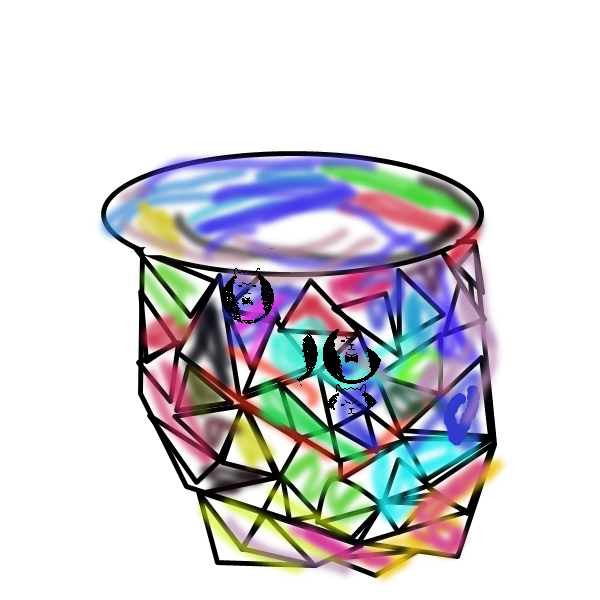

卑金属から黄金へ、黄金から魔道金属へ。おれの目の前で様々な元素が合成を繰り返す。そして、形を成すときに魔法陣をつぼに刻む。あまり大きいと嵩むから小さめで。

できた、七二柱の壺真鍮の壺。

「じゃあ、ソローンこれを与えるから。次の召喚のときは少し楽になるぞ、これからも忙しくなるからな」

「マスターありがとうございます」

ソローンは、黒や金色、銀色の不思議な輝きを持つ小さな壺を大事そうに自分の革の首輪に装着した。

目次

投稿者の人気記事

バターをつくってみた

京都のきーひん、神戸のこーへん

無料案内所という職業

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

SASUKEオーディションに出た時の話

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】