航海日誌××××.0826 0900 対象惑星に、複数に特異点が認められる。また、強いE指数が観測された。住民の文明レベルは連盟への加入資格を有していないため引き続きステルスモードでの観測を継続する。

なお、この惑星に生息する知的生命体のRL(進化レベル)は驚異的である。

まだ、断定はできないが伝説のオリジンである可能性が高い。我が観測隊の優先度を三から五に昇格させることを進言する。

記入 艦長 事務丁角《じむ ていかく》

「ふう、いろいろな惑星を見てきたがこの惑星は見ていて飽きないなあ。そうだろう、副長?」

「はい、一見するとG型恒星系の普通の惑星ですが、並行宇宙の少なくとも三つの惑星が重なり合って存在しています。また一部の生物は科学では、説明できない物理現象を生起させており、これはもう子供たちが好きそうな魔法と呼ぶべきかも知れませんね。まことに興味深い、宇宙の真理の奥深さに驚かかされるばかりだよ、事務」

猫耳の科学士官が観測器から、艦長へ視線を向けた。

いきなり、警報が鳴動した。

「レッドアラート、総員戦闘配置、艦長は至急艦橋へお戻りください」

「副長、行くぞ」

「了解《あいさー》」

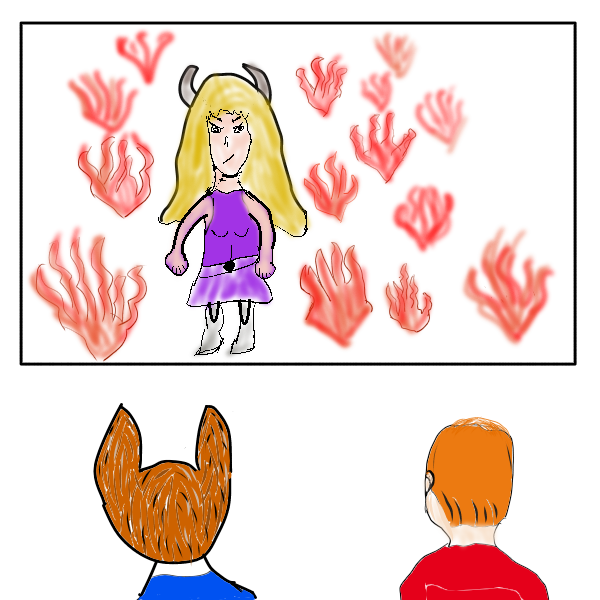

艦橋の大型スクリーンには、地獄の業火もかくやと言うほどの業火が眼下の街を覆ていた。

その業火の中心に人影があった。拡大表示してみると、ヤギ角頭の金髪の美しい女性がいた。

「副長、指揮を任せる。俺はあの女性を救助に向かう。緊急事態だから、規則がどうだとか、ステルスモードでの観察任務中だとかの文句は聞かんぞ!」

猫耳の副長は、直情型の艦長の振る舞いに肩を竦めてやれやれという心情を露わにすると片耳をパタパタと動かして、意味ありげに進言する。

「艦長、ヤギ角頭のご婦人が対象であれば救助の必要はありません。そもそも、この火炎の発生源は間違いなく彼女ですから。科学的な説明は出来ませんが、魔法的なこの生命体独自の能力の発現でしょう。放置していても、あの生命体に危険はありません。現状のステルスモードでの観測の継続を進言いたします」

うっ、折角綺麗な女性とお近づきになるチャンスだったのに。くそ、石頭の猫耳副長め、これでは手出しできぬな。

「そうか、あのご婦人に生命の危険が及んだらすぐに救助に行くからな。それまで現状の監視を続行する」

「はい、艦長。また、興味深いデータが記録できそうでワクワクしますね」

「ふぅ、ふふ。今に見ておれ、禿頭の小太り親父め。いまに。この地獄の業火より強力な煉獄の炎で未来永劫、燃やし続けてやるからな」

ロノヴェの宣言は宇宙船のセンサには補足されなかったようだ。

観測機材の測定値を二度ほど確かめ、副長が呟いた。

「艦長の火遊びもほどほどにしないと、あの炎の温度は既に三千度を超えています、この宇宙船の外殻は耐えられますが、探検用の防護服では三分と持たずに活動限界となりますからね」

「うっ、恋に火傷は付き物だ、副長ももう少しその辺の機微が判って欲しいものだな。半分は我々の血が流れているんだから」

艦長は色ごとに自信をもっているのか、それとも負けず嫌いなのか、副長に対してつまらぬ説教(又は小言とジョークを織り交ぜながら)をしつつ、自分の軽率さをごまかしていた。

なぜか、色黒の通信士官が生暖かい目で二人のやり取りを見守っていた。

投稿者の人気記事

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

SASUKEオーディションに出た時の話

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

バターをつくってみた

京都のきーひん、神戸のこーへん

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

機械学習を体験してみよう!(難易度低)