2015.10 「石楯尾神社1」へ参拝しました。

面白い造りだなあ。この建築物、拝殿に向かって建っている神楽殿です。

境内側からの写真が無いんですよねー。ググっても見つからない。。。残念^^;

拝殿

石楯尾神社(相模原市緑区佐野川)

景行天皇庚戌40年(110年)、日本武尊東征のときに持ち来った天磐楯を東国鎮護のためここに鎮め、神武天皇を祀ったのが始まりである。

坂上石楯は、高座郡の県主で当地の住人であった。第47代淳仁天皇の天平宝字8年(764年)に藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)のとき、乱を鎮めた功によって、高座・大住・鮎川・多摩・都留の五郡を賜ったといわれ、石楯尾神社の保護者であった。

本来は巨石を祀っていたという。江戸時代には武甲相三州から多くの民衆がお参りし、幼児の疳虫除けの祈祷を受けたという。

永禄12年(1569年)に武田信玄が小田原を攻めたとき焼かれたが、その後、再建されて今日に至っている。

幣殿、拝殿は1937年(昭和12年)に改築されたが本殿は室町時代の建築様式をよく伝えている。本殿棟札には「天保7年(1836年)11月氏子中、調写、浄善石船、謹記」とある。神楽殿は弘化年間(1854年)に建てられたものである。

石楯尾神社 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2019年7月15日 (月) 13:18

境内の「夫婦杉」。「くっつきすぎ」と書かれています(笑

+++++++++

2017.9「石楯尾神社2」へ参拝しました。

上野原インターからすぐ近くです。山梨県との県境になりますね。

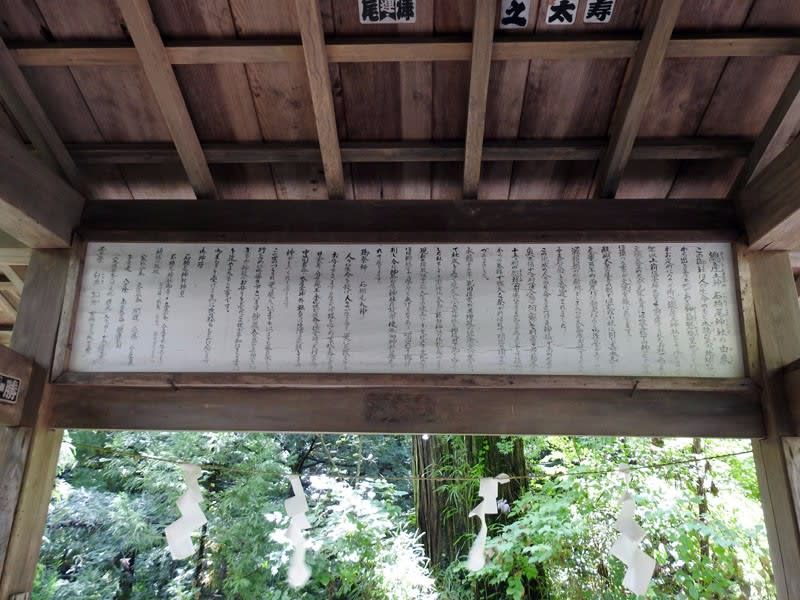

神奈川県側の「相模川」は山梨県に入ると「桂川」となり、この桂川のほとりに鎮座しています。手書きのなかなかインパクトのある看板です。

参道入り口

境内へ向かう階段

楼門

楼門をくぐると、大きな松がおそらく相模川方向へと斜めに向かっています。水龍のよう。

旧来は、相模川の対岸にあった「エボシ岩」を崇拝していたそうです。

拝殿 こじんまりとしていますが、何とも云えない心地よい空気・空間でした。

手水舎

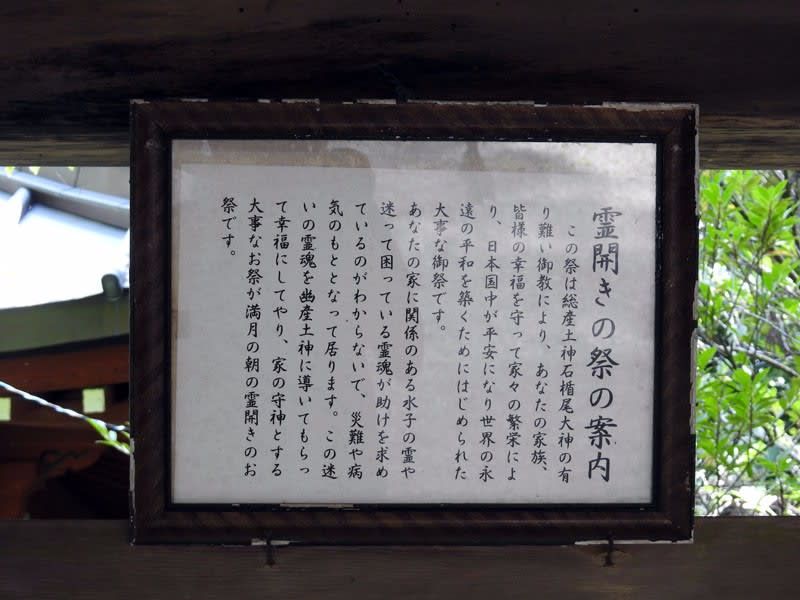

手水舎内の説明書き

こちらも手水舎内の説明書き

満月の朝の霊開き・・宮司さんが御祈祷されるようです。

拝殿内

末社

本殿

本殿脇の末社

絵馬・・・とても素朴な空気が流れていて撮りました。

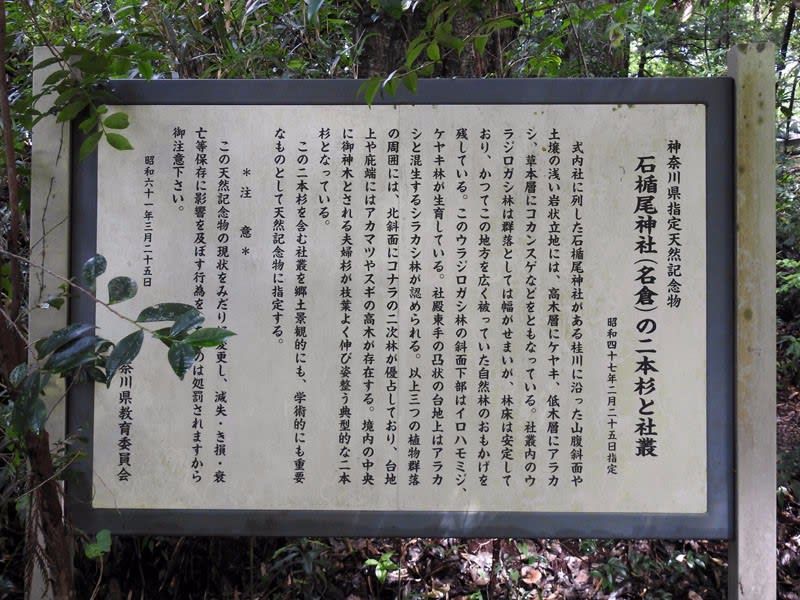

御神木の夫婦杉

「石楯尾神社1」の「くっつきすぎ」よりも樹齢が古そうです。いや~元気で立派でしたよ。

個性的な空気の流れる境内でした。名倉の権現様、岩楯尾大神に見守られているようです。霊開きの祭祀で浄化されているように感じました。参拝して良かったです^^

++++++++++

石楯尾神社(いわたておのじんじゃ、或いは いわたておじんじゃ)とは、

延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の内の一社(小社)で、鎮座地については同帳に「高座郡石楯尾神社」とある。

この社に関しては論社が多く存在するため、本項では論社とされる複数の神社を併記している。

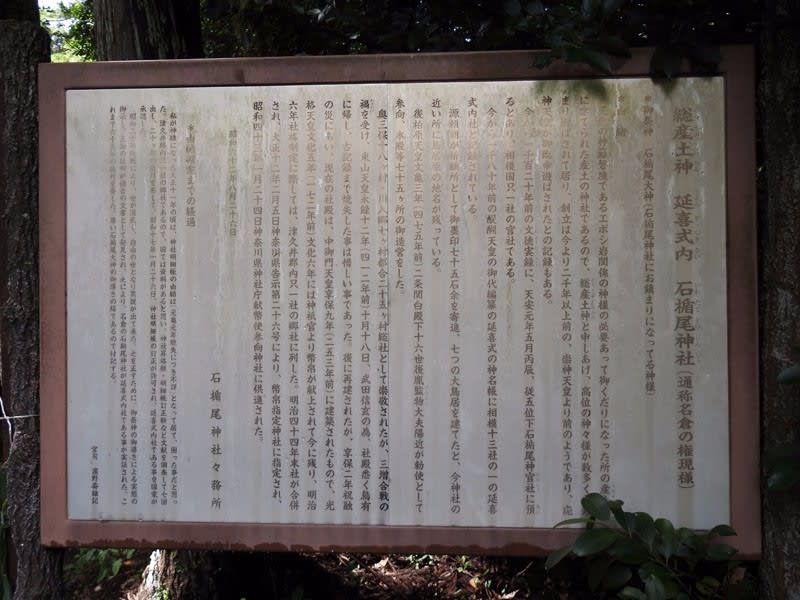

石楯尾神社(いわたておのじんじゃ)は、神奈川県相模原市緑区名倉に鎮座する神社である。「名倉の権現さま」とも呼ばれる。

当社は延喜式記載の鎮座地である「高座郡」より外側(旧愛甲郡)に位置するが、当時は郡の範囲が北西部の相模川沿いまで伸びていたとする説もある。また、創建当初はいまの場所より僅かに西方の、甲斐国との国境(現在の山梨県との県境)により近い位置に鎮座していたと伝えられる。

旧来「エボシ岩」が礼拝対象であった。この岩と伝わるものが明治に入るまで当社の東方近辺にあったが、中央本線の鉄道建設工事の折に撤去されてしまった。また、この岩から見て当社は尾っぽの方(相模国の端であり、地形的には丘陵の端でもある)に位置するので、「石楯尾(いわたてお)」と呼ばれるようになったともいわれる。

応神天皇の御幸所で御造営があったとも伝えられ、天安元年(857年)、従五位下の神とし官社に預った事が文徳実録に記載されている国史所載社である。延喜式では式内小社に列した延喜式内社であるが三増合戦の禍を受け、永禄12年(1569年)社殿全部が火災にあい、古記録まで焼失した。

現在の社殿は享保9年(1724年)に建築されたものである。明治6年(1873年)、社格制定に際し郷社となる。1923年(大正12年)、神奈川県告示第26号により神饌幣帛料供進指定神社に指定され、1948年(昭和23年)には神奈川県神社庁の献幣使参向神社に指定された。

神社明細帳は元亀元年(1570年)に消失したとされ由緒がわからなくなっていたが、1942年(昭和17年)に神社明細帳の訂正が許可され、正式に式内社として国家から認められた。また戦後には、古文書によっても証明されたとされる。

桂川南岸に鎮座していることから、式内社調査報告では地形的に当社が式内社である可能性が高いとしている。また、文化5年(1808年)と翌年に神祇官から献上された幣帛が今に残っており、実際の証明物としても論社の中で最古のものである。

石楯尾神社 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2019年7月15日 (月) 13:18

宮司さんが御祈祷する「満月の朝の霊開き」・・・いつか受けたいと思っています。

投稿者の人気記事

京都・南禅寺の最奥部は知られざる聖域だった 南禅寺奥之院 後編

COVID-19が収束したら旅行に行こう!旅行が与える経済効果とおすすめの観光地!!!

大山阿夫利神社(神奈川県伊勢原市)~シカ遭遇・龍が睨む二重の瀧#202-3

京都宇治田原・正寿院の風鈴の音とともに夏が来た

【朝散歩】湯島天満宮

ルーマニア出国時にオーバーステイで拘束(現在003)

Travel Work In Enoshima

【京都旅行②】雨の日も風情溢れる金閣寺

「もののけ姫」着想の地であり魑魅魍魎の最後の砦 知られざる京都洛北・志明院へ

なんもない!すばらしい!天塩温泉から稚内へ

四万温泉(群馬県中之条町)1~積善館本館・千と千尋の神隠しのモデルとも(83.とらべるショット)