日清戦争の結果、一八九五年、下関条約によって台湾は清から日本へ割譲された。台湾が世界地図の中で日本の色に塗られていたこの時代は、一九四五年、ポツダム宣言によって中華民国に返還されるまで五〇年間続く。

この時代については、日本によって統治されていた時代=日治時代と呼ぶか、日本によって占拠されていた時代=日拠時代と呼ぶかによって、その評価が大きく変わってくる。

二〇一三年、台湾のある出版社が自社の高校歴史教科書で学習指導要領に基づく「日治」(日本統治)という用語を拒否し「日拠」(日本占拠)という用語を採用して論争を巻き起こした。

出版社の主張では「日治」という用語は日本の統治を美化している。不当な占拠であったことを明示するためには「日拠」という叙述がふさわしいとする。

しかし、中国に対する台湾独自の歴史を重視する見方から、蒋介石による台湾の武力占拠こそ「蒋拠」と呼ぶにふさわしいとする立場がある。

一九九〇年代以降、民主化の進んできた台湾では中国の一部としてではなく、台湾の独自の歩みを重視する史観により、日本時代を「日治」という用語で呼ぶことが定着してきていた。

二〇一三年になって、台湾のアイデンティティよりも、中国の一部としての中華民国を強調するという背景を元に、日本時代を「日拠」と呼ぶ教科書が現れたのは、中国を重視する国民党寄りの勢力の巻き返しの一種である。

さらにその背景には中華人民共和国の強国化とそれにすり寄る国民党という図式がある。

私個人としては、日本人として日本の侵略責任を重く見るなら「日拠」という用語を頭を垂れて受け入れたいところである。しかし、現在の台湾ではむしろ民主的な勢力が「日治」という用語を好むので、このあたりの事情は非常にややこしい。

たかが漢字一字を云々しているようにも見えるこの問題の背景には、複雑な台湾の歴史があるのである。

二二八記念館に足を踏み入れた私は、台湾が日本に占領されていた時代が、けっして美化されていると感じたわけではなかった。

しかし、それよりもむしろもっと強く、戦後に支配層としてやってきた国民党への強い反発があったことを目の当たりにすることになった。

少なくともいっときは期待された祖国復帰という光復の夢は、むしろさらなる悪夢に繋がっていたという落胆はいかほどのものであったろうか。

台湾に住む人々を政治的に区分するとき、私たちは原住民、本省人(戦前より台湾に住んでいた漢民族)、外省人(戦後台湾に新たに渡ってきた支配層)の別を意識する必要がある。

本省人の人々から見ると、戦後の外省人による支配は「犬(日本)が去って豚(外省人)が来た」という言葉によく表されている。犬(日本人)は優越意識のあるうるさい支配者ではあったが番犬として、よく秩序を保ち、インフラの整備などの貢献もあった。しかし、戦後やってきた外省人はひたすら食う(略奪する)ばかりで秩序もなく、さらに始末が悪かったということをこう言い表しているのである。

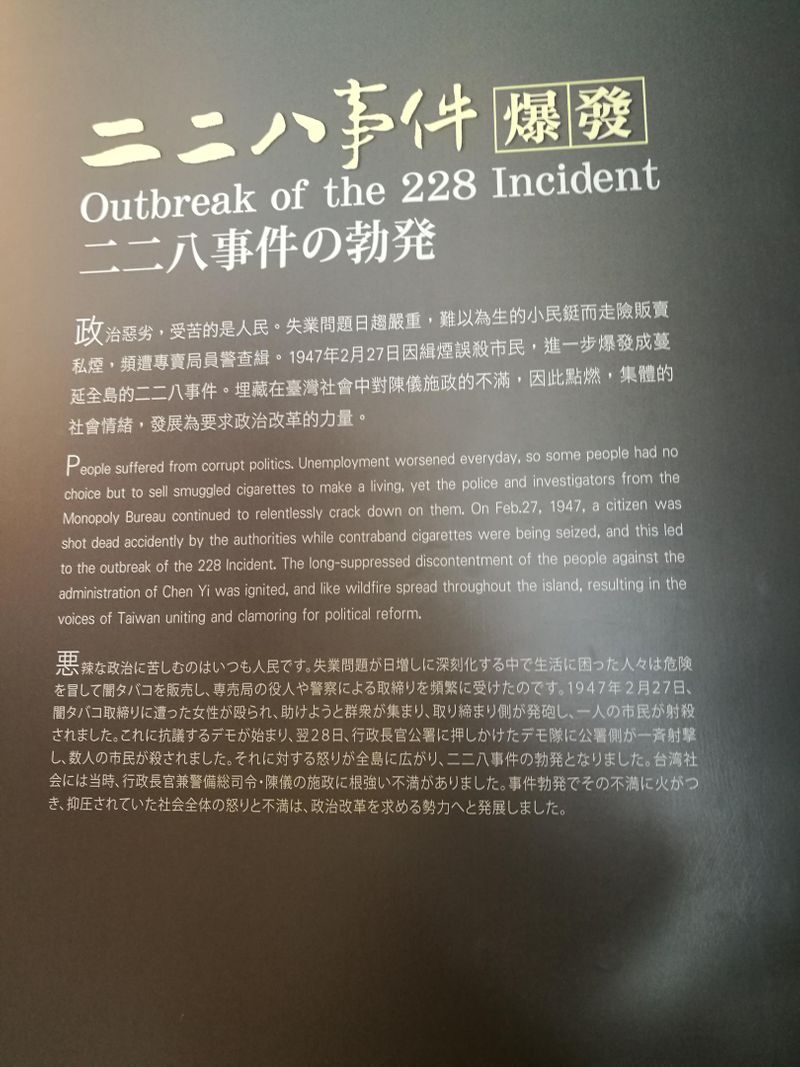

そのような本省人による外省人への反発は今にも爆発しそうなほど高まっていた。そんな中、一九四七年二月二七日、ひとりの貧しい本省人の女性(二人の子どもを抱えたシングルマザーであった)が、生活のために禁制品の闇煙草を扱っていたことへの殴打などの取り締まりが行き過ぎであるという反発から、民衆が騒ぎ、発砲射殺事件へと発展した。

そして翌日、二二八事件と呼ばれる台湾全土に広がる本省人による武装蜂起といった事態に発展するのである。それには発達したラジオ放送や新聞などの伝達網の働きが大きく作用した。(つづく)

投稿者の人気記事

京都・南禅寺の最奥部は知られざる聖域だった 南禅寺奥之院 後編

COVID-19が収束したら旅行に行こう!旅行が与える経済効果とおすすめの観光地!!!

【朝散歩】湯島天満宮

ルーマニア出国時にオーバーステイで拘束(現在003)

なんもない!すばらしい!天塩温泉から稚内へ

【京都旅行②】雨の日も風情溢れる金閣寺

京都大原・三千院の桜からシャクナゲへ替わる季節に

「もののけ姫」着想の地であり魑魅魍魎の最後の砦 知られざる京都洛北・志明院へ

大山阿夫利神社(神奈川県伊勢原市)~シカ遭遇・龍が睨む二重の瀧#202-3

四万温泉(群馬県中之条町)1~積善館本館・千と千尋の神隠しのモデルとも(83.とらべるショット)

京都宇治田原・正寿院の風鈴の音とともに夏が来た