下級魔族に申すことなどないわ!

ふるふると震えながら、ヤギ角頭の金髪美人が拳を握り締める。唇を噛みしめ悔しそうに言葉を血のしずくのように零していく。

「ご、ご主人様。至らぬ魔界貴族のわたくしめをどうかお使いくださいでございます。く、悔しい!」

「ほほう、なかなか殊勝のことを申すが、先ほどまでの吾輩を愚弄する数々の態度をどう償うのかのう?これから誠意をもって吾輩に尽くすことができるのか。おい!まずは、罰を与えようか、口先だけで納得してはおらぬようだからな」

禿デブ親父は、血走った目でロノヴェを睨む。

ロノヴェは、急に己の首を両手で掴むと力一杯締め始めた。

「う、うう。何をしたのだ、貴様ぁ。く、苦しい」

ふふ。

「どうだ、苦しいか。その方を虐めるには吾輩の繊細な腕では効果がないからのう。どうだ魔力を纏った自分の手で首を絞められると効くだろう。

下級の者の手ではなく上級貴族の、序列二七番の力で締めあげればのう。さぞ、苦しかろう、ふふ。さあて、今宵はどのように吾輩を楽しませてくれるのかのう」

ロノヴェは、首を絞める両手の力を少し緩めた。しかし、それは自分の意思ではなく操られているという現実が、現在の主従関係を厳然たる事実として認識させられた。

「セ、セーレ様。先ほどのご無礼申し訳ございませんでした。これからは、このロノヴェあなた様に誠心誠意御使いもうしあげますので、どうかよろしくでございます。うっうう」

こ奴、ようやく心折れてきたようだのう。さて、何をやらせようかのう。まずは。

「そうか、吾輩は足が疲れた。さあ、お前が揉むのだ吾輩の高貴な足をな」

セーレは、魔道で椅子を出すとぞんざいに足を投げ出して座った。

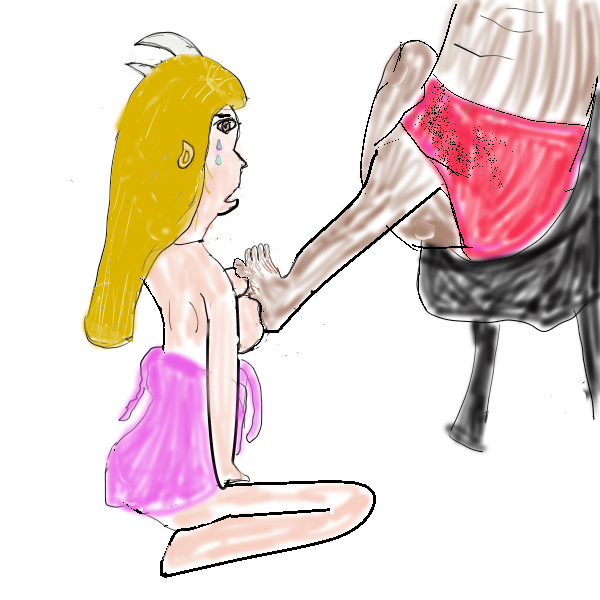

ロノヴェは地面に座ると、セーレの無駄に肉の付いた足を抱き優しく揉み始めた。

「ふーむ、あまり気持ち良くないのう?そのほう、吾輩に対する忠誠心が足りぬのではないか。吾輩が若い頃、それはもう誠心誠意上司に仕えたものたぞ。寒い日には足元が冷たかろうとスリッパを胸に抱いて温めていたのだぞ。それを、あの上司はスリッパが温いのは気持ち悪いだの、さてはクッション代わりに尻に敷いていただの。散々の扱いだった、あーあ、いつだって吾輩のやっていることは評価されないし、もう今思い出してもやってられないよな」

セーレは、いつもの愚痴モードに入りかけたが、今やるべきことを思い出したように囁いた。

「おう、今日は冷えるのう、足が特に冷たいのう?」

「はあ?ご主人様、今日は暖かいというより暑いぐらいの陽気ですよ」

「はあ?だから、吾輩が先ほど、主人想いの部下は寒い日に何をするか教えてやっただろう。胸に抱いて温めるのが、正式な従者の作法だと申しておるのだ!早う、せい!」

え、ええ?

「ではご主人様、スリッパをわたくしにお貸しくださいでございます」

「そのほうは、やはり馬鹿だのう。スリッパではなく吾輩の足が冷たいのだ。だから、足をその胸で温めるのぐらい、さっさと気付け愚か者!」

くぅ、この者、明日には生かしておかぬぞ!

「セーレ様、右足をど、どうぞこの胸に」

「ほう、これはなかなか柔らかいが、まだ冷たいぞ。直接胸で温めねばなあ」

ロノヴェは、心に血の涙を流しながら胸元を緩めると両足を胸元で抱きしめた。

「そう、そうだ。その調子でのう」

ロノヴェの目には残虐な未来が幻視しており、微かな笑みが零れた。

研究室で、それらの様子を魔道の力で覗き見ていた『ソローンの造り手』は満足げに微笑んだ。

投稿者の人気記事

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

SASUKEオーディションに出た時の話

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

バターをつくってみた

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

機械学習を体験してみよう!(難易度低)