「うぁー!」

全身を焼き尽くすような痛みが永劫に続く、その時が永遠に思えたとき一度視界が真っ暗になり、しばらくすると眩しいほどの輝きで今度は目を開けていられない。

しばらくすると全身の痛みは嘘のように消え、なぜか肩や太もも辺りがむず痒くなっていた。

「****、起きて」

まあ、いいか懐かしい声が聞こえたから。何故か安心する。またあの心地よい声が聞こえたから。

「お目覚めね、****」

「やぁ、何て?」

俺は掴もうと伸ばした右手が虚しく空を掴む、館の研究室でうたた寝していたようだ。 少し気恥ずかしさを感じて、できるだけ無表情に命令を出す。

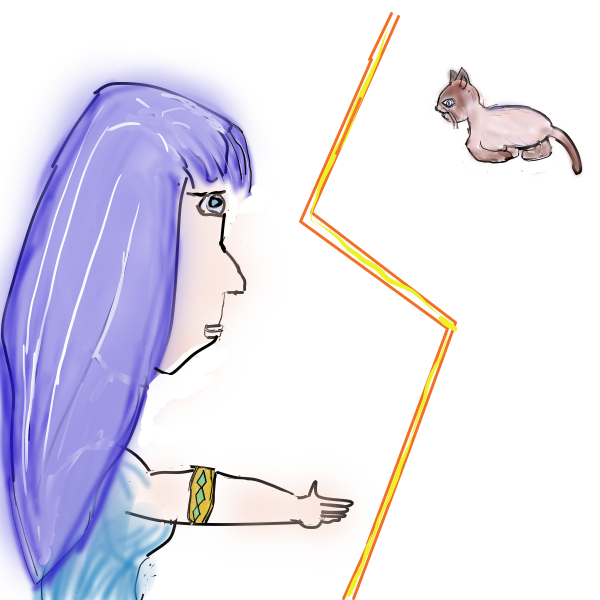

「ネコ、例の分布値をスクリーンに表示」

目の前に色とりどりの模様が刻々と表示されている。高空から俯瞰したイメージで表示されたドット絵がうねる様からあるものを想像して、全身に怖気《おぞけ》が走る。

『マゴット!?』

一瞬、血の気が引き暗黒の現実に飲み込まれそうになった。座っている感覚が、落下に転じ意識が軽く飛ぶ。

「マスタ。心拍数、血圧共に上昇中、三分後に投薬開始します」

「いや、ネコいい。こんな所で薬中になってもいられまい。もう、大丈夫だ、ふぅ、ふぅ」

少しまだ心臓がドキドキしているがこんなもの誤差内だ、気合で。

「マスタ、気になる場所がありましたか?」

「そうだな、かなり強い反応が十個位あったな。まあ、今度は西に足を伸ばすか。正確な数は?」

「マスタ、西域にレベル4以上の反応が十三か所ほどありました。妥当な判断だと思います」

「なら、次は西で決まりだな」

「マスター、おはようございます。朝食の支度をしますね、少しお待ちください」 「おはよう、ソローン。急がなくてもいいぞ」

ソローンは、保育器《インキュベータ》から出ると水色の服を纏うと台所へ向かった。

「マスター、美味しいでしょ?今朝のオムレツは、会心の出来よ」

「ああ、オムレツの中に隠し味でベーコンが入っていて。あと、何か別の卵が入っているのか、それが何ともいい」

「えへ、蝙蝠の目玉をマデラ酒に付け込んだものよ。いけるでしょ」

「なるほど、斬新なレシピだ。それに、すごくうまいよ。魔力も補給できるしな、これは名前を付けないとな」

「考えといてくださいね、マスター」

「そういえば、今日の美味い朝食のお礼をしていなかったなソローン。これを贈ろう」

黒衣の魔導師は、その表面をいつまでも流れ続ける流体で覆った金色に輝く腕輪を取り出すとソローンの右腕に嵌めた。

「き、綺麗。それに魔力の通りがすごくいい。マスター、ありがとうございます」 「ふ、まあこれで、これまで以上に励めよ。今日から西域の魔族どもを発掘に行くぞ!」

「はい!マスター」

目 次

投稿者の人気記事

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

バターをつくってみた

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

無料案内所という職業

京都のきーひん、神戸のこーへん

SASUKEオーディションに出た時の話

機械学習を体験してみよう!(難易度低)