そろそろ、あの街で動きがあるかも知れぬな。

丁度、ソローンも順調に育っていることだし巡回してみるか?

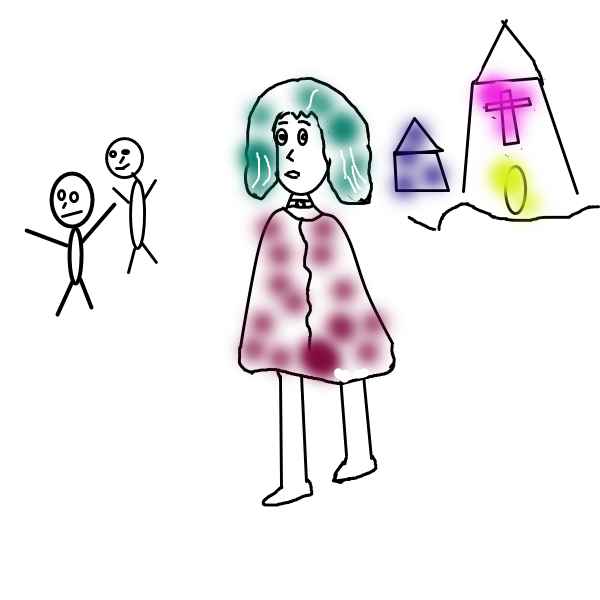

黒衣の魔導師はソローンを連れ、実験の為彼女に蹂躙させた最初の街へ転移した。

「あは、今日はいい天気ね。一年前の今日、悪魔が街を襲ったとかいうけど全然平気。心地良い日だわ」

「もう、ここへは悪魔は来ないだろう。大陸の方に行ったらしいし」

若い男女が大通りの出店を覗きながら楽しそうに散策していた。

親に連れられた、子供が時折嬉しそうに飛び跳ねていた。

「マスター、ここは最初の実験で訪れた街ですが、結構人間が戻って来ていますね。また、ぷちぷち潰しますか?」

「まあ、待て。これからは、この街の観察の時間だ。お前も気が付いたことがあったら報告せよ。後でレポートに纏めてな」

「はい、マスター。観察して報告します。では、少し、人間の中に入ってもよろしいですか?」 強請ねだるような眼差しで、下から覗き込むようにして尋ねた。

「まあ、構わんか。だが、今日は、今回は殺すなよソローン」

「わかりました。ではマスター、行って参ります」

『ああ、みんな、死んでしまいます。このままでは。光は失われ大地は凍り付き、やがて地表には何も住めなくなってしまう。

助けて』

『あるいは、炎が大地の果てまで、空の彼方まで覆いつくし、やがて海も枯れ果て、不毛の地へと変貌する。 助けてください、私たち人類を・・・』

年齢不詳の女性の声、同じく男性の声が不吉な予言をまき散らし、いずれもわが手に救いを求める。いい気な者だ、人類というものは。

だが、救えるものなら救ってやりたいとも魔導士は思ってしまう。だから調査と研究を今も続けている。

「マスタ、マスタ?どうしました、ぼんやりされて」

「うむ、ネコか?いや、昔のことを思い出してな。で、分析の結果はどうだ?」 わずかな煙から幻のようにシャム猫が現れると魔導士の足に頭を擦り付ける。

「なるほど、この街の住民の九十パーセントは異界の者か。魂の色とか匂いで識別するようにでもしないとうっかり外れを引くことになるな。じゃあネコ、その手のセンサの設計よろしく。できれば、追尾とかできる機能があった方がいいな。」

シャム猫は、諦めたように小さく鳴く。

「わかりました、例によって帰って来るまでですね。なんとか形にします。ご褒美の方もお願いしますね」

魔導士は、なにやら美味そうな匂いのする屋台で売っている焼き菓子を三個を買った。

しばらく歩いていくと、広場で数人の子供たちと遊ぶソローンの姿があった。

「あ、マスター。じゃ、またね」

「うん、ソローンまた遊ぼ」

子供たちに手を振って別れるとソローンは駆けだした。突然霧が魔導士とソローンを包み、やがて消えるとそこには何も残っていなかった。

「なるほど、魂の質量、振動数と波長の周期変化のパターンをこの世界に元々生まれた者と異界の者で比較するわけか。あらかじめ、標準となるデータを設定しておけばある程度の識別は可能だな。まあ、こんなものか。ご苦労だったネコ、褒美」

魔導士は、街で買った焼き菓子をソローンと二人で仲良く食べた。

「ふふ、マスターおいしいです」

「マスタ、最後の一つはこちらの準備が出来てから食べてくださいよ。もう、少しで食べ損なう所だった、危ない、アブナイ。優先度の低い、食事感覚の共有は普段切っているんですからね」

抗議するように、魔導士の膝でシャム猫が最後の一つをその手から奪うと満足そうに喉を鳴らした。

「ごちそうさま、マスタ」

投稿者の人気記事

京都のきーひん、神戸のこーへん

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

バターをつくってみた