20年以上前に九州で野宿旅をした時、2000円とメロンパン2個をくれた人がいた。

野宿旅はその時が初めてではなく、その旅の1年前くらいに1週間ほど学校をサボって家出をした時が初の野宿旅だった。

九州の野宿旅の時はすでに高校をやめていた。

野宿旅をしていると、「乗っていくか?」と車から声をかけてくる人は田舎ならどこでもけっこういる。

でも現金くれる人というのは初めてだったので、その2000円にはかなり驚いた。くれたのは小さい事務所のスタッフだった。何の事務所だったか覚えていない。

渡してくれたのはOLっぽい感じの30代か40代くらいの女性だったと思う。でもOLではなく、専務という肩書の社長の奥さんとかだったりしたのかもしれない。

何の事務所だったかは覚えていないものの、地形的に特徴があったので周囲の空間的広がりをよく覚えている。

そこはゆるやかな坂道がずっと続くようなところで、海から離れていたが「開けた場所」といえるようなところだ。

川に沿ったその長い道は2車線か4車線で、歩道があり、歩道のすぐ横がゆるやかな崖になっていた。

谷底の水面までは少なくとも100メートル、もしかしたら300メートル以上あったかもしれない。

でもそれは錯覚で、実際は30メートルくらいだったのかもしれない。

反対側も似たような山の斜面だったので、長い時間をかけて谷になったのだろう。反対側にも同じような道があったのかはよく覚えていない。

俺はバス停の近くのベンチで寝ていた。

朝になって起こされて、その2000円とメロンパンを渡されたのだ。会話はほとんどしなかった。

見ず知らずであるにも関わらず俺に現金をカンパした初めての人は、俺にブツを渡したあとすぐにバス停の近くの事務所に入っていったので、ああ、ここの人がくれたのか、と分かったわけである。

しかし今日こうして文章を書いていて、自分の記憶にあやふやな部分があることに気づいた。

歩道と崖の間に事務所があったわけだから、歩道からすぐ崖というわけではなかったということになるのである。

マクロ的な空間の広がりはよく覚えているのに、ミクロレベルで齟齬がある。

でもたまたまそこだけ道と崖 (が始まる場所) の間にスペースがあって、建物があったということなのかもしれない。

よく思い出してみると、建物は少なく、3階建て以上の建物はほとんど無かったような気もする。その事務所も1階建てか、2階建ての建物で1階部分だけが事務所になっていたと思う。

バス停でバスを待つ人が多かったのを意外に感じたのもよく覚えている。

夜中にそのベンチにたどり着いた時は、朝になってそんなに人がたくさんいる場所になるとは想定していなかったのだ。

ベンチは複数あったものの、実際のところ、ベンチを占有していて迷惑だったというのはあると思う。

2000円は封筒に入っていて、事務所の名前がハンコで印字してあった。

うろ覚えだが、「有限会社○○」「株式会社○○」といった社名ではなかった。「○○司法書士事務所」とか「○○不動産」とか、そういう感じだ。おそらく弁護士事務所ではない。弁護士だったら「へえ弁護士が」と記憶に残っていると思うからである。

まだその封筒はどこかに残っているかもしれず、そのうち探しだして、いつかお礼に行きたいと思っている。場所は大分県か宮崎県のどちらかで、大分県か宮崎県ということは旅の前半もしくは中盤だ。

もうその事務所はなくなっているかもしれないが、「開発によって以前とまったく変わってしまった」といえるような場所になることは地形的にみてなさそうなので、もし封筒が見つからなかったとしても、いつか探しに行ってみようと思っている。

似たような場所は大分と宮崎に複数あるかもしれないものの、該当しそうな場所をくまなく訪れたら「間違いなくこの坂道だ」と特定できるんじゃないかと思う。

あの時の封筒を探すのはかなり大掛かりな大事業でもあるので、物理的に訪れるほうが楽かもしれない。

この時のことがあったからなのか、あるいは現代日本特有のものなのか、この「2000円」という金額はその後もいろんな領域で要所要所で遭遇することとなった。

たとえば、自分が寄付をする時、気軽にできるのは2000円が上限だ。

2000円を超えるような寄付というのは、こう、「さあ、今から寄付するぞ!」というような、ある種の決意が必要になるのである。

20年間ほぼデフレなので、この感覚は変わっていない。

もしかしたら、俺以外にも同じ感覚を持っている人がいるかもしれない。

もちろん、2000円というのはある種の区切りであるというだけで、寄付においてベースとなる金額だとか平均額だとかそういうわけではない。

記憶にある限り、寄付の最小額はたぶん2円だ。コンビニの募金箱に、おつりとしてもらった2円だけを入れたことがある。

もっとも、寄付をまったくしない人というのもたくさんいるだろう。

日本では官僚の愚民化政策の影響がいまだに残っていて、寄付に否定的な感情がまだまだ残っている。

官僚が蛇口を握れない「寄付」というのは昭和の時代の日本政府にとってはたいへん困る存在だった。今の若い官僚の中で本気でそういうことを思っているのは少数派だとは思うが、なんと言うか、もう昭和が終わって30年が経って平成も終わろうとしているというのに。

いつの時代もハンドルを戻す操作というのは難しいものだなと思う。

結局、平成の時代で「政府というものがあってもまあいいんじゃないか」ということをかろうじて思えるのは、不良債権の処理をきっちりやったことと仮想通貨の規制のあり方で世界をリードしたことくらいだろうか。

ちなみに俺は自分はリバタリアンではないと思っている。

で、ええと。

仮想通貨についての話をしなければいけないんだった。

しなければいけないとはいっても、別に依頼されたわけではない。

ALISのカテゴリが仮想通貨しかないのだ。

これはまったく驚きだ。

とりあえず、仮想通貨について書く前に、だ。

保有している仮想通貨について開示しておこうと思う。

2018年5月6日時点で、俺が保有している仮想通貨は、BTC、BCH、LTC、ETH、ETC、OMG、LSK、MONA、EOS、の9つである。

このうち、2018年5月6日の朝7時 (日本時間) 時点の日本円換算では6万円以上のものはなく、またほとんどは25,000円以下で、数千円しかないものもいくつかある。ウォレットではなく取引所でのみ保有しているものもある。また、EOSについては本番が稼働し始めたら凍結される予定である。

この中で、手放しで人に勧められるものは1つもない。

そんなものあるわけがない。

そういえば、俺に仮想通貨を買うように勧めてきた人にも、ついに遭遇しなかった。

もちろん、「仮想通貨ってどうなん?」と聞いてきた人はたくさんいた。

さてここで、おや?と思う人もいるだろう。

そう、俺はALISのトークンを保有していない。

別にICOに否定的なわけではなく、完全にゼロの状態から始めたほうが面白いだろうと思ったからだ。

ホワイトペーパーもまともに読んでない。

最近はRTFM (Read The Fucking Manual) に代わって「RTFWP」とよく言われるようだ。

そういうわけで、カテゴリが仮想通貨しかないのを知らずにALISのβ版に登録してしまったのだ。

とにかく俺は仮想通貨について書く予定なんぞまったく無かった。

何か書くとしても2020年以降にしようとか思っていた。

たとえ何かを公開するとしても、コードだけにしようとも思っていた。

ALISでは、仮想通貨ともコンピュータとも音楽ともほぼまったく無関係の、あるネタをやるつもりだった。

もうこのネタについては構想を練り始めて3年近くが経つし、ちょうどALISでやるのにいいだろうと思っていた。

2017年にALISの存在を知ってからは、「ALISのために暖めているネタ」に変化したわけだ。

でもそのネタをやるには、資金はたいして要らないけど作業場所としてある程度広い場所も必要だし、本格的に取り組むのはもうちょっと先でいいかと思っていた。

ALISのβ版は実際には2018年秋くらいになるんじゃないかと思っていたこともあり、とりあえずやることといえばALISに関心を持っていないフリをし続けることだけだった。

しかしつくづく俺には、金を集める・人を集める・作業場所を探すといったことについて絶望的に才能がないということがこの数年でたいへんよく分かった。

ちなみに、はてなから足が遠のいていたのは、SSLの対応が不完全だったことと「hate」の文字の並びを捨てようとしなかったというのがある。

でもこれは聞かれない限り自分からは言わないでおこうと決めていた。

いつかはてなの関係者が突然来訪して「おい!なんでログインしないんだ?」と聞いてくるようなことがあるかもしれない、もしそういうことがあったら答えようと思っていた。

仮想通貨について書くつもりはなかったとはいえ、ブロックチェーンのようなシステムについてはいろいろ思うところがあった。

実は2010年と2011年に、ブロックチェーンに似ていなくもない、ログデータの改ざんを防ぐ仕組みを考えていた。

これは人工言語について考えていたことの副産物、あるいは副産物の副産物といえるもので、メインで取り組んでいたわけではない。

もしかしたらビットコインについてこの時点でどこかで読んでいたりしたのかもしれないが、ブロックチェーンがどういうものかをまったく知らなかったので、ビットコインに触発されたわけではない。

ログデータ改ざんに関連して、プログラマを「ログイン機構」から開放し、ついでにCookieを過去のものにしてメール (POP/SMTP) も葬り去るということを考えていた。

この時考えていたものの1つは、例えば0.5秒に1回10MB程度のデータを書き換えるようにして、その10MBのデータさえ見れば本当に本人が望んだアクションかどうかを判定できるようにする、というものだ。

10MBのデータはユーザーごとに持っていて、すべてのWEBサイトがこの10MBを見て「本人確認」をする。

そしてこのデータは公開されていて、どこからでも誰でも確認できる。

HTTPはステートレスであり続けるが、Cookieを完全に排除しようとするとHTMLの仕様変更が必要になる。

この10MBのデータは「Universal Cookie」と呼ぶ、というように名前まで考えていた。

実際には、文章をどこかのサイトにアップしようとしたタイミングや、閲覧を要求したタイミングなど、重要なタイミングだけ書き換えるようにしてもいいのだが、それだと「Universal Cookieが書き換わったタイミング」によってプライバシーの問題が生じる。

よって、何もアクションを起こしていなくてもとにかく0.5秒に1回データが書き換わるようなものを考えていた。あるいは、「何もアクションが無かった」というアクションが0.5秒に1回必ず発生するとみなすわけである。

メールを葬り去るというのはつまり、Universal CookieのURLがメールアドレスの代わりになるというわけである。

このUniversal Cookieのアドレス (つまりはURL) が重要になるのは宛先よりもむしろ送信元で、メッセージが届いたら (あるいは開封したら) すぐに送信元のUniversal Cookieに自動的にアクセスして、本当にそこから発せられた内容なのかどうかを確認する。

Universal Cookieはそれ単体で認証のための仕組みだが、それにオフィシャルに提供するメッセージング機構も用意し、それを「Cookie Box」と呼ぶ、とサブシステムの名前も考えていた。

10年後にはみんな、名刺にメールアドレスを書かずにCookie BoxのURL (=Universal CookieのURL) を記載するようになると考えていた。

もちろん、このアイディアや仕様は誰でも使えるようにするわけで、たとえメールを葬り去ったとしても俺は1円たりとも儲かるわけではない。

儲かるわけではないが、Universal CookieおよびCookie BoxにはSSLの使用を前提とすることを仕様に明記し、SSLを使用していないにも関わらずCookie Boxのサービスを提供していると標榜する事業者には「Cookie Boxの名前を使うな」と訴訟を起こす、といった「訴訟戦略」まで考えていた。

でも結局、もし実際に浸透し始めたらGoogleが無料でこのCookie Boxのサービスを提供し始め、「Cookie Boxの仕様を完全に満たしていてセキュアでスケーラブルでダウンタイムがほぼ皆無なのはやっぱりGoogleのCookie Boxだけ!GoogleのCookie Boxはあなたのビジネスを強くします」となって、儲かるのはGoogleだけなのかもしれんなあ、とか考えていた。

ちなみにUniversal CookieおよびCookie Boxは表示のあり方には介入しないので、「広告を表示するな」といったことは仕様には明記しないつもりだった。

広告といえばスパムメールだが、このCookie Boxでは、スパムの問題も解決することを目指していた。

その解決策の目玉の1つは、Cookie Boxでは「送信」のタイミングでは実際にはデータのコピーは受信側に作成されないというものである。

受信側は、「必要」と判断した時に初めて送信元のCookie Boxからメッセージ本文をダウンロードする。そして送信側が「不要」と判断した時に、はじめて送信側でメッセージを削除する。 (当然削除しなくてもいい)

こうすると、スパマーは大量に送ろうとすると自分で大量のデータを貯めこまなければならないわけである。

個人的にはこれらのアイディアは気に入っていた。

しかしながら。

Universal Cookieはデータの容量が固定であるために、当然、アクションの回数が多くなれば本人かどうかの「確度」が下がっていく。

これを数学的に解決することができなかった。

また、単に書き換わるだけでは「チェーン」にならない。

「このアクションは間違いなく本人である」と判定できても、「このアクションとこのアクションの間に何もアクションが無かった」ということを証明できないわけだ。

これが証明できないと、決済システムとしては弱い。

まあ、この時考えていたのはあくまでサブプロジェクトのサブプロジェクトだといえるし、とりあえず今はこれを棚上げにして既存のブロックチェーンともうちょっと向き合ってみようと思っている。

ちなみに、後になって気づいたことだが、俺にとって「本当に本人が発した内容なのかどうか」という問題は、2006年の堀江メール問題が強く印象に残っていたことが影響しているかもしれない。

こういうわけで、ブロックチェーンにはいろいろ思うところはあるものの、ブロックチェーンとしてのALISに期待することというのは特にない。

それに俺はALISにアップされた記事もまだほとんど読んでないし、「いいね」も1回もしてないし、これを書いてる時点では俺はまだALISユーザーとはいえない。

強いて期待することを言うなら、「誰からも忘れられる」という状況を回避しつつ「注目されすぎない」という状態をキープしてほしいということだろうか。

かといって具体的なことを何も言わないというのも何なので、提案というのとはちょっと違う「別にこれでもOK」ということを挙げてみる。

・システムの刷新のために一時的に記事が書けなくなっても全然OK

・複数回ICOやっても全然OK

・最終的にイーサリアムを捨てることになっても全然OK

といったところだろうか。

そういえば、「全然」のあと否定形にならない使い方は若者言葉というわけではなく、明治時代の文豪の使い方に回帰しているだけだという説がある。

しかし俺は純粋に回帰しているわけではないのではないかと思っている。

今時の若者 (とか書くとおっさんっぽい) が「全然楽しい」と発言した時、通常は聞き手の中では「楽しくないはず」という推定が存在していたという推測が生まれる。その会話の前に楽しくないはずと言われたとか、楽しんでいないと思われているという噂を聞いたとか。

あるいは、たとえそのような推定がなかったとしても、

「きっとあなたは楽しくないはずと思ってるかもしれませんが」

という、「推定があったという仮定」があり、その仮定の中の推定を否定しているわけである。

明治の文豪が

「彼は全然仮想通貨を保有していたのであった」

と書くとき、その「彼」が仮想通貨を持っていないはずという推定 (あるいは推定があったという仮定) が存在していたとは限らない。

ちなみに夏目漱石の『落第』には、「全然」に「まるで」とルビがある。

回帰したわけではない別の可能性として、

「いやそんな全然。オーケーですよ。」

というように「全然」が文末に来るような表現が口頭の会話で多用されるうちに、「。」が取れてひとつながりの文章になったというのがあるのではないかと思っている。

文末に来る「全然。」は実際には「全然そんなことないですよ。」であり、「そんなことないですよ」が省略されている。

「いやごめん全然見てなかった」という時の全然は、「当然見てたよな?」という推定がなくても使える。でも文末に「全然。」が来る時、推定を否定したいという意図を込める場合が多い。

まあでも、明治の文豪が仮想通貨に言及するなんていうのは、例としてはよくないのかもしれない。

それは「バッハが現代に生まれていたら」と同じように、まったく意味のない仮定かもしれない。

いやそんなことはどうでもいい。

仮想通貨について書こうとしていたんだった。

仮想通貨の、それも乱高下についてまず書いておこうと思ってたんだった。

そもそもレートというのはあくまで相対的なものだ。

「100メートルの高さまでジャンプして、そのあと地面に激突した」

というのは、実際には

「地球を蹴飛ばしたら地球が100メートル吹っ飛んだが、そのあとまた地球がものすごい勢いで近づいてきてぶつかってきた」

というのとまったく同じだ。

近くに大きな天体がない宇宙空間で野球のボールを蹴っ飛ばした時のことを考えてみればいい。

対象がボールでも地球でも同じことが起こっている。

「ビットコインが下落した」というのは「円やドルが対ビットコインで上昇した」というのと同じである。

法定通貨も仮想通貨と同じように、「本源的価値」が全く無くて、共同の幻想が無ければ「所有」しているかどうかもあやふやなものだ。

それは結局、規模の問題なのだ。

この宇宙空間の例えで重要なのは、時価総額の大小は質量の大小ではなく体積の大小と考えたほうがいい、ということだ。

オンライン上で完結するようなサービスなら、仮想通貨ベースで考えるような経済圏が比較的早く登場するのかもしれない。

仮想通貨同士のトレードだとかそういったことではなく、仮想通貨でなくてもよかった領域であるにも関わらず、仮想通貨ベースで考えるような、そういう空間。

当分は、それは例外的な空間とみなされるだろう。

そして少なくとも俺の頭の中では、すでにそういう「空間」が生まれつつあることに最近気づいた。

俺はある領域について、すでにBTCベースで考える時があるのである。

その領域とは寄付である。

俺がビットコインで寄付をする時、たいてい0.001BTCや0.002BTCである。

送金のタイミングで、いま1BTCが××××円ということはだいたい0.002BTCは○○○円なんだなあ、と考えている。

そしてビットコインが暴騰していても暴落していても、「だから今回は寄付の金額を変えよう」とは思わない。

2018年5月初頭の現在、1BTCは100万円前後をうろうろしている。

ということは、0.002BTCは、約2000円なのである。

さて。

あなたが仮想通貨を保有していようと保有していまいと、この時代の変わり目を楽しんでいてほしいと願っている。

DO NOT HESITATE TO LAND YOUR KINKY MACHINE!

投稿者の人気記事

コインチェックに上場が決まったEnjin Coin(エンジンコイン)コインを解説

【初心者向け】$MCHCの基本情報と獲得方法

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

【初心者向け】JPYCを購入して使ってみました!

Polygon(Matic)で、よく使うサイト(DeFi,Dapps)をまとめてみた

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

【DeFi】複利でトークンを運用してくれるサイト

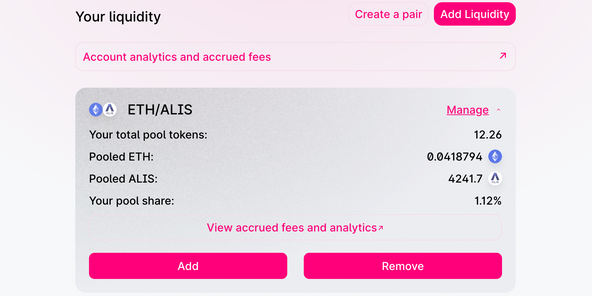

Uniswap(ユニスワップ)で$ALISのイールドファーミング(流動性提供)してみた

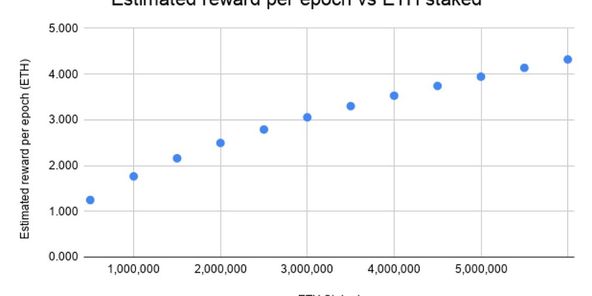

Eth2.0のステークによるDeFiへの影響を考える。

【第8回】あの仮想通貨はいま「テレグラム-TON/Gram」

バイナンスの信用取引(マージン取引)を徹底解説~アカウントの開設方法から証拠金計算例まで~