週刊少年ジャンプ読みましたか?

最新号である19号はリアルタイムで読むことに価値があるのではないかと思うくらい、非常に衝撃的な展開を含む内容でした。その中心にいるのは鬼舞辻無惨です。

鬼殺隊の存在意義は鬼舞辻無惨、その存在の滅殺です。世の中に存在する全ての鬼の始祖であり諸悪の根源。以前記事として書いた「下弦の伍・累」にとても哀しい過去があったように、多くの鬼たちは人間時代に満たされなかった想いを抱えながら鬼になった悲しい存在です。

一方の無惨は「長生きしたい」「陽光を克服したい」その2点を強烈なモチベーションとして生きている私利私欲の塊です。その為なら何でもするという彼の行動原理が、作中においては絶対的な悪として描かれていました。

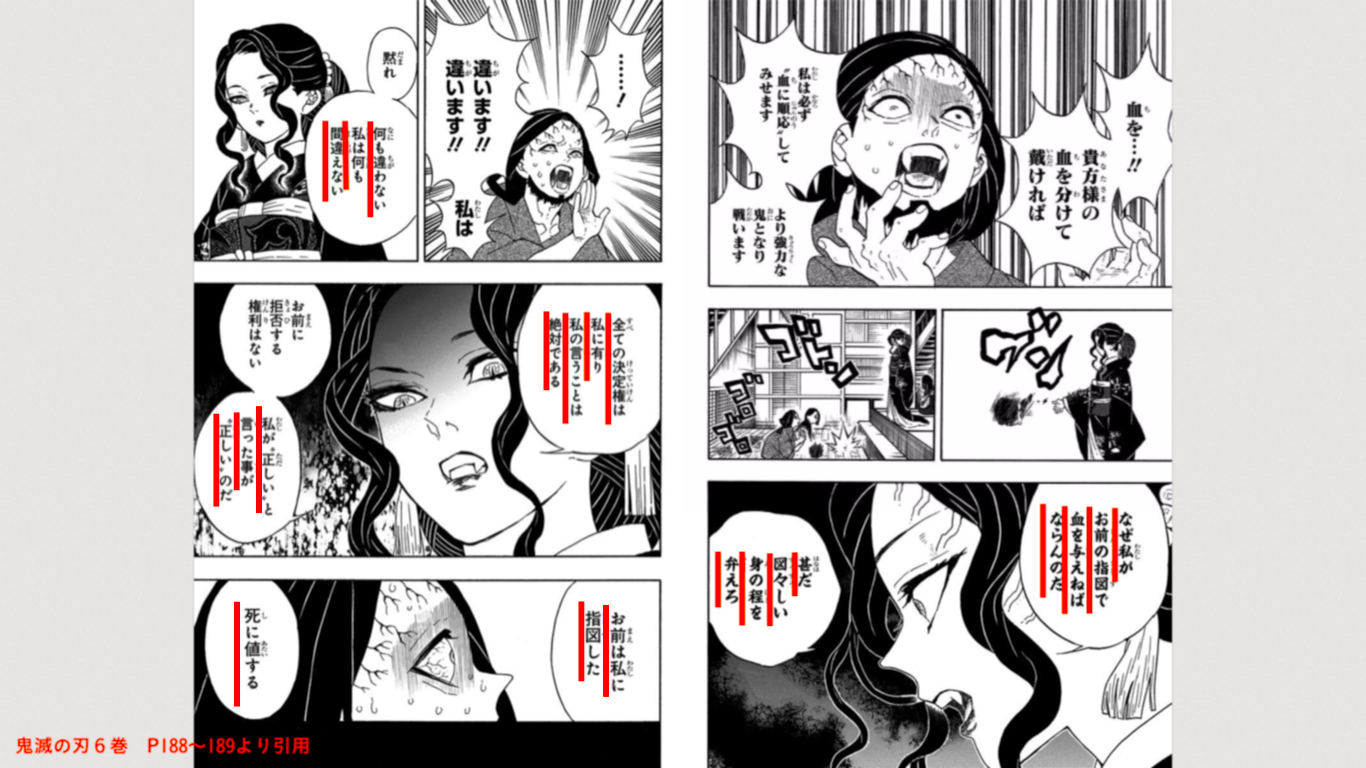

例えば、その強烈な性格と気性の荒さが際立つエピソードがあります。煉獄杏寿郎と戦った上弦の参「猗窩座」に対してこの態度です。名前を連呼する鬼舞辻無惨、怖すぎませんか。。

上弦の鬼に対して上記のように接しているならば況や下弦の鬼に対してですね。「否定・反論・言い訳」はもっての外。基本的に自分の駒としか思っていない者たちが、何か述べようとするのならそれは口答えと見なされ万死に値する。自分以外はどうでもいいという姿勢。

全ての鬼の始祖が鬼舞辻無惨である以上、彼から派生して生まれた鬼たちは鬼舞辻に勝つどころか、反抗することも許されていません。圧倒的強者の立場にいながら、下位の者達に対してこれだけの強権を振るう。圧倒的な強さの一方で、圧倒的に小人(小物)であることが透けて見えるシーンです。鬼舞辻の望みは「生き長らえること」「陽光を克服すること」、彼以外の全てはそのための道具でしかないというのが、彼を絶対的な悪としておく根拠です。

しかし、ジャンプ本誌19号201話でその鬼舞辻に変化が訪れました。それも強烈な変化が。

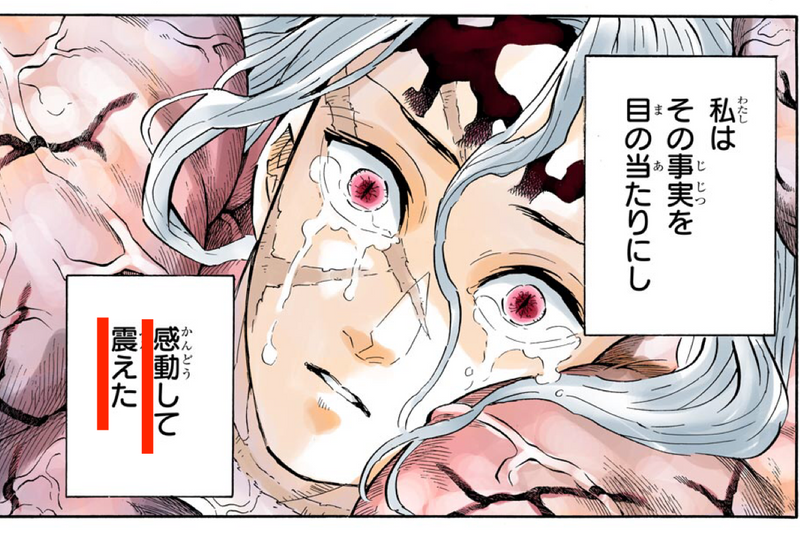

「鬼舞辻無惨を滅ぼさん」と連綿と受け継がれた鬼殺隊の想いに対して、それが自らを滅ぼしたというのにそれを「感動」と称したこと。それ故に鬼舞辻自身の「生き続けたい」という想いが更に強いものとなるに至る。

そして、よりにもよってその想いを託したのが、自らを窮地に追い詰めた炭治郎という皮肉。そして、炭治郎にとっては「禰豆子を人間に戻すため」そして家族の仇を取るために追い続けた鬼舞辻無惨に想いを託されてしまうという理不尽。

何より、上弦の鬼たちも、下弦の鬼たちも、誰も信じることがなかった鬼舞辻無惨が「信じる」「私の夢を叶えてくれ炭治郎」と言い放つ。

絶対的な悪の消失

この第201話に至るまで「鬼殺隊=正義」「鬼舞辻無惨=絶対的な悪」という構図は崩れることがなかった。下弦の伍「累」や上弦の陸「堕姫と妓夫太郎」など、鬼なんだけれど彼らが持つストーリーに同情を感じ得ない存在がいたため、彼らを利用した鬼舞辻無惨の絶対悪が際立つ構造でもありました。

そんな絶対悪の存在が、正義の象徴であった炭治郎を取り込むに至る。その想いすらも託して。その純粋な想いを美しいとすら感じてしまったシーンだった。そして読者にとっては、絶対的な正義と悪の境界が曖昧になってしまった瞬間でした。ここにきて結末がどうなるのか誰にも分からなくなりましたね。

私は「鬼滅の刃は理不尽の物語」と言っていたが、「悪の存在」をどう描くのか?という新しい試みを行っている漫画だと思い直した。最近で言えば、ホアキン・フェニックス映画「JOKER」やヒース・レジャーの「JOKER(ダークナイト)」が悪という存在をどう描くかにチャレンジした作品を我々に見せてくれたが、「鬼滅の刃」は吾峠氏の「悪」を描くチャレンジなのではないかと思う。それを少年誌、しかも「友情・努力・勝利」の少年ジャンプでやってしまうことがイノベーティブであるし、世の中でウケている点なのではないか。

炭治郎は正義でもあり悪にもなれる

第1巻を思い出してみよう。鬼になってしまった禰豆子を滅ぼさんと水柱の冨岡義勇が斬りかかる。妹を守るため冨岡の前に立ちはだかったのは紛れもない炭治郎だった。冨岡(つまり鬼殺隊)が過去から現在に至るまでブレることのない正義であるなら、敢えて言うのなら、冨岡義勇と向かい合ったその瞬間においては炭治郎は悪であった。いや、もっと言葉を加えると炭治郎は正義にも悪にもなれる存在であると言える。201話で再度炭治郎が義勇と向き合うことにも大きな皮肉を感じてしまう。

鬼滅の刃は竃門炭治郎の物語であると同時に、鬼舞辻無惨の物語だ。そして、第1部が竃門炭治郎が鬼殺隊として正義の存在である物語であるなら、第2部(もしあるならね)は炭治郎が鬼の王として悪を演じる物語になるのではないか?もはやそれは私の希望ではあるが。。

あと数話で終わるとしても、終わらないとしても、これまでは明らかだった正義と悪の構造がここにきてひっくり返されたことは明白だ。個人的にはこの先も暫く作品が続いて欲しいと思うが、たとえここで終幕を迎えたとしても新しい主人公像を見せてくれた作者・吾峠氏には感謝申し上げたい。天才だと思う。

ちなみに参考記事です。

投稿者の人気記事

ファイブスター物語のロボットがゴティックメードに変わって驚いた

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

iOS15 配信開始!!

禰豆子(ねずこちゃん)と我妻善逸が夫婦になる理由の考察【キーワード:カグツチ】<後編>

【個人メディアとは?】個人メディアの種類と特徴を徹底解説

初投稿です🌱|発売まで@1か月|ワクワクがとまらないFF14パッチ6.0

「キラ様…」『DEATH NOTE(デスノート)』📖の最終話で祈りを捧げる女性は誰なのか

プロシュート兄貴の名言から学ぶ完了主義【行動のすゝめ】

「鬼滅の刃」の主人公は炭治郎ではなく、盲目/隻腕/両足義足のキャラだった【編集者の仕事ぶりに脱帽】

「もののけ姫」着想の地であり魑魅魍魎の最後の砦 知られざる京都洛北・志明院へ

解剖学から考えるグラップラー刃牙の必殺技:三半規管破壊