前回『リベラルアーツとリベラルアーツ教育』では、これらの違いを「広義と狭義の違い(狭義の意味では、現在の教育システムを指すリベラルアーツ教育という用語が使われる」としました。

今回は狭義の「リベラルアーツ教育」について、お話しします。

「リベラルアーツ教育」とは「現在世界のリベラル・アーツ・カレッジ等で学ばれているリベラルアーツ教育」を指し、日本でも取り入れている大学があります。

前回は一例として桜美林大学様を挙げていました。

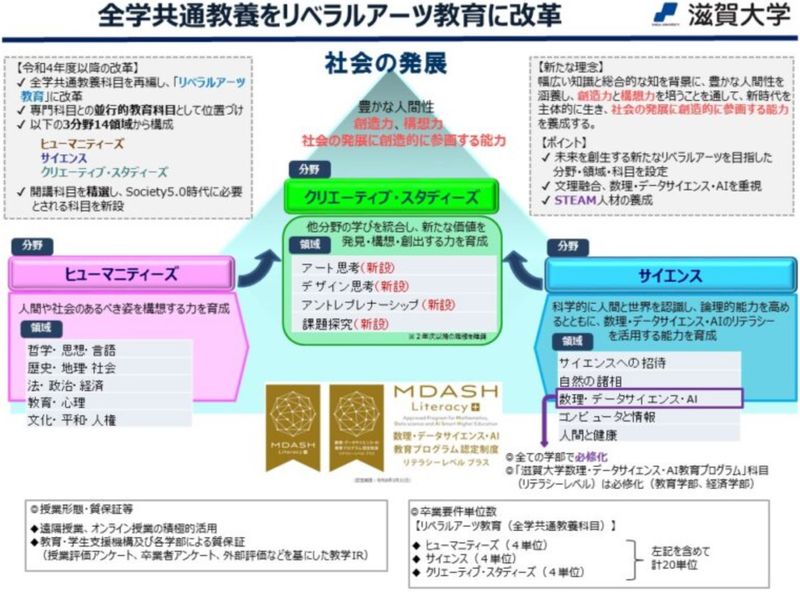

もう少し探してみると、滋賀大学様が出てきました。

上記リンク先より以下、画像を引用させていただきます。

まず、両者の共通点は「履修科目を固定せず選択制にしている」ことであり、もう少し言えば「人文・社会・自然など複数の領域で、学生自らが選択する」という制度であることです。

ただし、桜美林大学様と滋賀大学様の違いは、滋賀大学様には「必修科目(数理・データサイエンス・AI)がある」ということですね。

さらに必修化の下に「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」科目(リテラシーレベル)は必修化(教育学部、経済学部)とありますので、恐らくここで経済学の基礎知識を学ぶのではないかと思われます。

いや、これは素晴らしい。

やるじゃないですか、滋賀大学様(謎の上から目線)。

私はリベラルアーツの肝となるのは経済学だと考えておりますので。

何故なら、生産活動の対価としてのお金がないと生きていけないわけですから、生産活動とお金のことを学ぶのは必須ではないですかと。

いや、今時の学問であるデータサイエンスやAIも、もちろん大事ですけど。

(リンク先の記事を拝読した限りでは、あまり経済学のことを重視されていないような印象を受けますが、そんなことないですよね?)

で、ここまでの話を書いた辺りで、前回でリベラルアーツの歴史をまとめましたが、リベラルアーツ教育の歴史ってどんなんだろうなーという疑問が湧いてきました。

そこで日本が主にお手本としている米国のリベラルアーツ・カレッジについて、もう少し調べてみました(主にウィキペディア様を参考)。

米国の大学は、大学院を持つ大規模な研究型大学(総合大学)、リベラルアーツ・カレッジ、公立で地域の学生が通う二年制のコミュニティ・カレッジに大別されるそうです。

多くの米国の学部課程カリキュラムには「法学部」「医学部」「経営学部」(またはその専攻課程)がなく、まず「四年制学部課程で学んだ後、各専門の大学院でさらに学ぶ」というシステムになっています。

そこで、この四年制学部課程にリベラルアーツ・カレッジを選び、これらの大学院を目指すという卒業生が多いとのこと。

米国のリベラルアーツ・カレッジの歴史は古いもので、米国最古の高等教育機関はイギリスの統治下で設立されたハーバード大学ですが、この時はまだ総合大学ではなくリベラルアーツ教育を行なう小規模なものだったそうです。

ハーバード大学のように、リベラルアーツ・カレッジから総合大学へ発展した大学もあれば、そのまま小規模のリベラル・アーツ・カレッジとして伝統を守った大学もあるとか。

(上記、ウィキペディア様を参考)

そしてここから日本の大学の話に移ります。

日本の今の教育制度は、敗戦後に米国から導入されたものです。

大学が何故、現在のこの形になっているのか?

代ゼミ教育総研note様の以下の記事が、わかりやすくておすすめです。

該当部分を引用しながら説明します。

日本では、第二次大戦後の米軍による占領期において、大学等の高等教育を含めた大規模な教育制度改革が行われ、米国の教育をお手本に、いわゆる6・3・3・4制が導入され、現在につながる新制大学が誕生しました。

その際、本来であれば、米国流のリベラルアーツ教育が日本の大学に移植されるはずだった、のです。

ところがそうはならなかった。

当時、日本の教育改革を主導した米国教育使節団は、戦前の日本で行われていた縦割り型の教育ではなく、ヨコ型のリベラルアーツ教育が不可欠であると強調していました。

一方、1940年代の米国では、最古のハーバード大学で創立と共に始まったリベラルアーツ教育がリニューアルされた「ジェネラル・エデュケーション」を導入する動きが始まっていたのです。

具体的には、“人文科学、社会科学、自然科学の3分野から科目を選ばせる”ことも含めた新しいシステムの導入がジェネラル・エデュケーションの一つの特徴だったのです。

日本におけるリベラルアーツ教育の導入において、その発展形である「ジェネラル・エデュケーション」の取り込みに目が向くことになったのは自然なことかもしれません。

ところが、その目玉であった、“人文科学、社会科学、自然科学の3分野から科目を選ばせる”というシステムばかりに目を奪われてしまった、ということがわかってきたのです。

つまり、ジェネラル・エデュケーションの“表面的”な部分だけが導入されるにとどまってしまったわけです。

(そしてこの表面的な部分である「一般教養」は、その後の「大学設置基準の大綱化」によって自由裁量に任せられることになり、どの大学でも大幅に削られているのが現状だそうですが、意外なことに科目数は減っていないとのこと。

大学新聞様のこの記事によると、旧来の人文・社会・自然のカテゴリーの科目は減少しているが、その代わりに図書館の使い方やノートの取り方などが追加されているとか……あー、そうなるか……今の時代は……)

また、根本的な理由については以下のように仰っています。

しかし、それよりも、もともとリベラルアーツを理解する土台がなかったことが露呈した。

つまり、少々皮肉めきますが、リベラルアーツについての“教養”が日本人にはなかった、と言えるのかもしれません。

日本人にリベラルアーツについての“教養”がないのは、仕方がないのでは?

そもそも芸術の概念すら明治維新で入ってきたものであり、その歴史があまりにも浅すぎるわけですから。

しかも……リベラルアーツは仕事のための学問ではありませんから、直接的にお金を稼げるものではないわけですし。

さらに当時は列強の植民地化を避けるという目的があり、それを果たすためには優先順位の低い学問分野でありますから、その部分を学ぶ人も少なく理解できる人が少ないのは当たり前です。

……とはいえ正直、ちょっと長すぎるなーとも思いますけどね。

投稿者の人気記事

無料案内所という職業

ALISのシステム概観

続・NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

【科学(化学)】進化に必要だった猛毒のガス~酸素~

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

【科学】アリストテレスにデカルトにニュートンに…みな光に取り憑かれた~光学の発展~

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

京都のきーひん、神戸のこーへん

BCAAは本当に必要なのか?徹底的調査

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】