「リベラルアーツ」と「リベラルアーツ教育」の違いを一言で言えば、広義と狭義の違い……と言えるのではないかと思います。

①広義のリベラルアーツ=本来のリベラル・アーツを含むすべて

②狭義のリベラルアーツ=現在のリベラルアーツ教育のみを指す

①は古代ギリシャに生まれて古代ローマに継承され「アルテス・リベラレス」となった本来のものを含めて、そこから派生したものすべてを幅広く表現したものです。

「アルテス・リベラレス」は、その後「セプテム・アルテス・リベラレス(自由七科=文法・論理・修辞・算術・幾何・天文・音楽)」として定義され、これが現在世界のリベラル・アーツ・カレッジ等で学ばれているリベラルアーツ教育の原型です。

本来の「アルテス・リベラレス(=リベラル・アーツ)」とは、労働の束縛のない自由民がより自由になるための学問で、労働の仕事をするために必要な学問「アルテス・メカニケー(=メカニカル・アーツ)」と対をなすものです。

◎人生の目的「幸せに、生きる」のうち、前者の学問

平たくいえば「お金にならなくても良い、幸せになるための自由な学問」であり、さらに極論を言えば、その人が「幸せになるために何をどう学ぶかなど、すべてが自由な学問」とも言えます。

②は上記①で触れた「現在世界のリベラル・アーツ・カレッジ等で学ばれているリベラルアーツ教育」を指します。

リベラル・アーツ・カレッジの大半が米国にあり、さらにそこで学んだ大半の学生さんがその後、専門教育を受けるために大学院に進むとのこと。

リベラルアーツ教育は近年の日本でも注目されており、大学で取り入れているところもあります。

一例として以下、桜美林大学様の場合。

で、何で日本で注目されているのでしょうか?

その理由は「STEAM教育」にあります。

STEAM教育とは、2000年代の米国で「主に科学技術開発の向上などを目的とした教育」として存在した「STEM教育」に「A(芸術とリベラルアーツ)」を加えた教育です。

このSTEAM教育は日本でも注目され、2018年度から文部科学省の学習指導要領で推進するように盛り込まれました。

つまり、リベラルアーツ教育が日本で注目されているのは……

一、米国で推進されていたSTEM教育に追加された

二、文部科学省が学習指導要領にSTEAM教育の推進を盛り込んだ

……という理由によるものです。

二番について、文部科学省のWebサイトには以下の記事があります

以下、上記の記事より引用致します。

AIやIoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められています。

文部科学省では、STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でAを定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進しています

この説明文で「そうか、だからリベラルアーツ教育は必要なんだなぁー」と理解できた方は、どのくらいおられるのでしょうか。

率直に申し上げて、私にはさっぱりわかりません。

これをものすごーく乱暴に言えば「従来のSTEM教育で学習したことを上手く使うために、リベラルアーツ教育という教科を横断する学習が必要だ」となります。

(正確性には少々欠けるかもですが、理解できないよりはましではないかと)

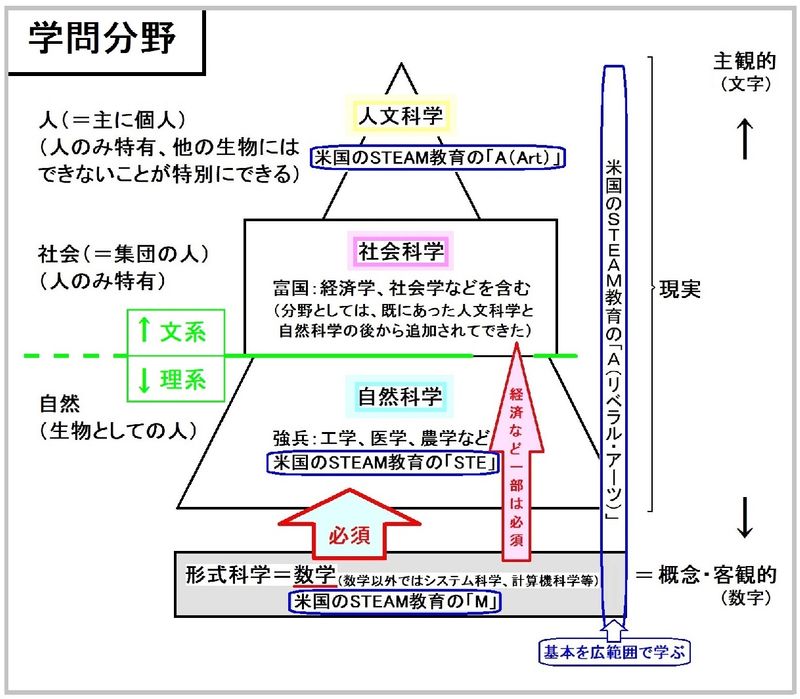

で、このことを図に表してみると、以下のようになります。

……以前の使い回しですがm(__)m

ですが、後になって欠けていたところに気付きました。

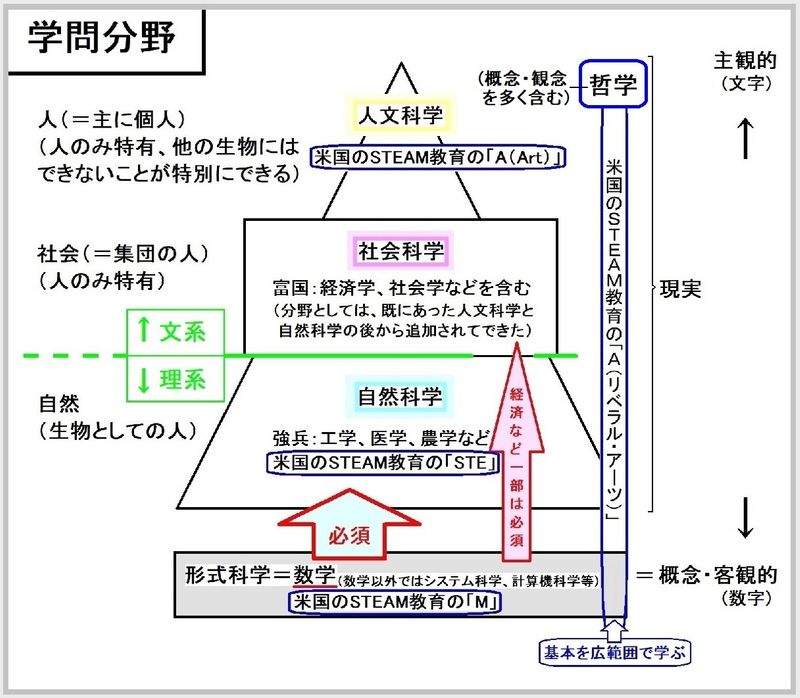

というわけで、修正したものをもう一度。

画面右側「A(リベラル・アーツ)」の上部に「哲学」を加えました。

本来の「リベラル・アーツ」すなわち「セプテム・アルテス・リベラレス(自由七科=文法・論理・修辞・算術・幾何・天文・音楽)」でも、この上に「哲学」が置かれています。

(さらに本来では、哲学の上に神学が置かれていますが、神学部の学生さんなど例外的な立場の人以外に必要ないのではと思います……ので、省略)

で、この「哲学」という学問ですが、今でも非常に重要なものです。

(特に日本人の場合「カントのコペルニクス的転回」は必須だと、私は思います。

日本には素晴らしいもの……歴史とか文化とか人とか、本当にたくさん存在します。

しかし、その認識がまだまだまだまだ、もう全然足りていません。

私はそれがもう残念で残念で……という話は長くなるから、割愛しますけども)

話を戻します。

日本のどこの大学でも一般教養課程があると思うのですが、それだとちょっと足りないんですよね。

「この業界で当たり前のこの手法って、あの業界では足りないよね?」

というところに、気付くことができるかどうか。

教科を横断する学習を厚くすると、より気付きやすくなります。

また、専門課程で深く学ぶことでも、さらに気付きやすくなります。

もし、それでも全然気づくことができない、となったとしても、その時は専門課程を深く学ぶことで、仕事に必要な知識を持って活用することができるでしょう。

というわけで「専門+リベラルアーツ教育」という、米国での一般的な進学の方法は理にかなっているなと、個人的には思いました。

ですが仕事でお金を稼ぐ必要がない場合は、どうでしょうか。

その時は「リベラルアーツ教育で得た学びを、自らの人生を幸せにするために使う」という話になり、本来の(教育ではない)リベラル・アーツに近くなるよねーっていう結論になるわけですね。

そこで本来のリベラル・アーツの場合は「定年などを迎えてお金を稼ぐ必要のなくなった人が生きがいを喪失し、人生の楽しみがないことで起こる不幸を防ぐことができる」という、意外な目的が生まれています。

まとめると「時代が進んだことで本来のリベラル・アーツと、仕事のためにリベラルアーツ教育の両方の重要度が増している」と言えるでしょう。

……多分ですけど(←多分かーい!)。

投稿者の人気記事

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

無料案内所という職業

京都のきーひん、神戸のこーへん

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

SASUKEオーディションに出た時の話

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた