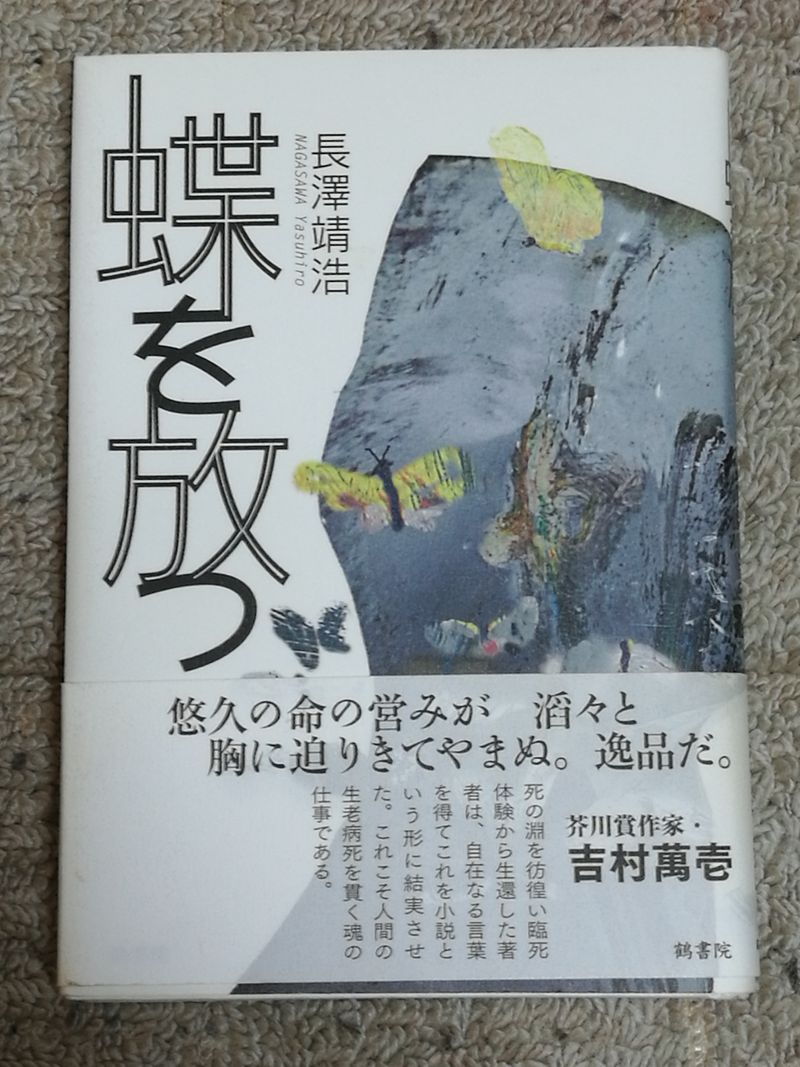

5つ星のうち5.0生老病死の業を描いた上で、そこから解放された世界を感じさせる2015年1月1日

13分間の心停止とそれに続く10日間の意識不明の間に臨死体験をしたという著者。

著者はなぜその臨死体験そのものを小説のテーマに選ばず、

主人公が父の死をいかに受け止め、見送るかということをテーマに選んだのだろう。

それについて考えていた私は、著者はこの世の側から小説を書きたかったんだと思い至った。

あとがきで語られている筆者自身の臨死体験は完全に解放された世界である。

その完全に解放された世界を描きつくそうとするとき、次のようないくつかの道があると思う。

(1)詩にする。

(2)壮大なファンタジーを描く。

(3)宗教的な経典のようなものをしたためる。

筆者は(1)について、あとがきの最後に美しく完成された詩の形で表現してみせた。

だが、それは死んでから後の世界を描いたものだ。

死んでから後の世界を描くだけで「小説」というものが成り立つだろうか。

小説とはこの世の業の中で生きる(どうしようもない)人々をこそ、慈しみのまなざしで描くものではないのか。

だからこそ、筆者はこの世にある「僕」を主人公にし、死んでしまった父をあの世に置いて、

生老病死を貫く物語を紡いだのだと思う。

さてそんなこの小説に出てくる登場人物たちはいくぶん変わった人たちばかりである。

主人公は仏教的な素養があるがゆえにこそ、その真の姿を求めて、父の葬儀において僧侶と対立する。

そして葬送のあり方について真剣に悩んだ末、父の遺灰を富士山頂から散骨するのである。

ブロッケン現象・・・虹が雲海の上で閉じた楕円形を描き、その中央に主人公の影が映っている中での、この散骨シーンは壮大である。

私は志賀直哉の名作「暗夜行路」のラストシーンを思い出した。

ちっぽけな人間という生命体と大自然が交歓し、ひとつに溶けていくようだ。

いや、父親の遺灰は、虹色にきらめきながら飛ぶ無数の蝶となり、この世とあの世の境界、物質と光の境界さえも越えていくようだ。

生きていた間のすべての業を解き放って。

ここには筆者の死生観の根源が表現されていると感じた。

その上で主人公は自らの細胞のひとつひとつのうちに眠っているすべての蝶も解き放たれなければならないと考え、

聖なる山から地上世界へ降りていく。

その蝶がどんなに醜い羽をもっていても、どんな美しい羽をもっていても、すべて解き放ちたいというその想いの中に、

私は、人間の業を表現していこうとする筆者の表現者としての決意の匂いを嗅いだ。

主人公は生きている間も蝶を解き放ち続け、そして死んでいくとき、最後にすべてを解き放って、

父と同じように宇宙そのものに舞い広がっていくのだろう。

あるいは永遠の今ここの光そのものに溶けていくのだろう。

そうそこにフォーカスするとき、この小説ほどスピリチュアルな小説はないと私は感じる。

しかし、具体的なひとつひとつの場面では、

主人公やその父を含めた登場人物たちの醜い業をも見据えて描いたこの小説ほど、

「俗」というものにどっぷりと浸った小説もないと感じる。

この小説は、いったい聖なる小説なのか、俗なる小説なのか。

私の答は、俗を通してこそ、聖を描いた小説だというものである。

その他の登場人物だが、私が特に注目したのは、主人公の母、祖母、そして主人公の父親の愛人友子である。

3人とも主人公と同じぐらい変わった人物だと思う。

そもそも主人公の母が、通夜の夜、自らは自宅に引き上げ、夫の愛人に線香を絶やさないことを託すシーンは、

とても珍しいシチュエーションだと言わなければならないだろう。

だからこそ、それを許した母親は、変わった人物であると言わねばならない。

また他のいくつかのシーンでこの母親が主人公に臆面もなく明かすいくつかの人生の上での真実は、

主人公が生老病死の業をすべて受容し、越えていこうとする姿勢に良くも悪くも多大な影響を与えていると思う。

さて、その通夜の夜における主人公と友子の性交シーンや、

父の散骨先を決めるために主人公が友子と相談し、そのあと交わるシーンは、

性を描いた場面として秀逸である。

ここだけ読んでいると、筆者は性を描いた小説だけでも、なりわいを成すことができる力量があるのではないかと思わされた。

友子は控えめにただ愛人の死に寄り添っているだけの存在として描かれているので、

その内面はほとんど斟酌されることはなく、

ある意味ではキャラがしっかりと立っていないといえるかもしれない。

しかし、その存在感はけっして無視できないものであり、「聖なる娼婦」ともいうべきシンボルとして、

この小説の要のひとつになっているように感じた。

そして主人公の祖母である。

認知症のこの祖母の存在は、この小説に深みとユーモアを与えてやまない。

彼女がいなければ、この小説はもっと深刻なもの、鬱々としたものになったかもしれないが、

不思議にも認知症の祖母の存在こそが、物語に風穴を空け、読みやすい吹き通しのよいものにしている。

特にそのコテコテの大阪弁は、読者の肩の力を抜く力において絶妙である。

この本には標題作「蝶を放つ」のほかに、短編「仙田くん」を含む。

仙田くんという中年になっても定職につかない、今でいう「発達障害」のような友人を持つ主人公が、

そんな仙田くんをあるがままに見つめ、受け止めていく様子の中に、

常にくすくすとした笑いというか、心のくすぐりが含まれている秀作である。

しかし、実は「発達障害」といえば、仙田くんだけではなく、それを見つめる主人公の方もそうなのかもしれない。

この二人の醸し出す、ある種の友情の雰囲気をもまた、筆者はあるがままに包み込んでいると私は感じた。

読むものを、大いに笑わせ、ほっとさせる作品である。

二作を通じて私が底に流れていると感じたのは、筆者の優しさである。

人間のあるがままの業に対する無条件の肯定感といってもいい。

おそらく自分自身の人生について、「こんなのでいいのだろうか」と悩んでいる読者や

心に何らかの病をかかえる読者ほど、この小説を読んで深い安心感に包まれるのではないかと思った。

もちろん、人は誰もが悩みをもって生きる存在であるから、誰もが安心感や解放感を感じるのではないかと言ってもいい。

私もその一人である。

そしてその「人間の業に対する深く優しいまなざし」の先にあるものこそ、「蝶を放つ」と呼ばれている

「究極的な解放」であろう。

あとがきの最後の濃密で美しい詩に、そのことをしみじみと感じながら、この1冊を閉じることができた。

19人のお客様がこれが役に立ったと考えています

ALIS払いセール中

投稿者の人気記事

バターをつくってみた

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

京都のきーひん、神戸のこーへん

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界