「これほどの恥辱を味あわせてやったというのに、呑気に寝ているとはとんだ雌犬だねぇ。恥も誇りも持ち合わせていないとは、まったく『ソローンの造り手』もびっくりするだろうよ!」

う、うーん。臭い。嫌な臭いがする。

「お、お前は。キュルソン?なぜ、お前がこんなことを私に?」

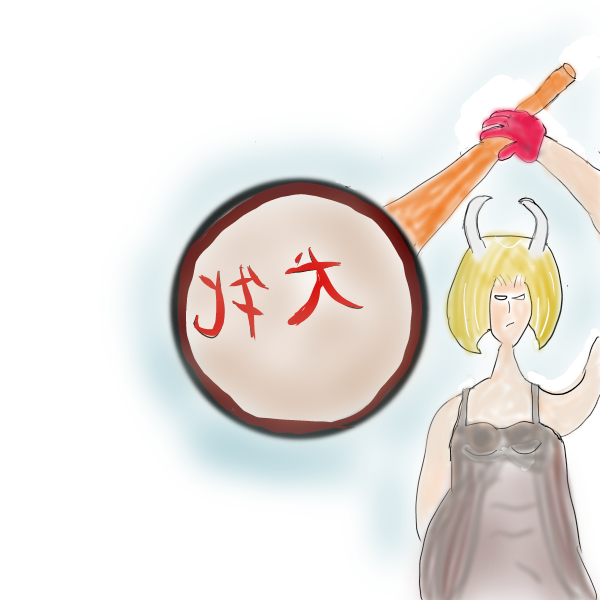

真っ赤に焼かれた焼き鏝を握る女の素顔を認識すると、ソローンは湧いた疑問を思わず尋ねた。

「ふふ、昔お前自らが言ったことだよ。この魔界序列二十位のキュルソン様に向かってね。この世界では魔界の序列など関係ない、強さが全て。勝てばお前を好きに嬲って良いとな、尊大な口調でお前が宣ったのさ」

「しかし、キュルソンごときに私が負けることなど・・・・・・ 有り得ないわ!」

「まあ、自分の立場も弁《わきま》えないお前に、永劫に消えない『雌犬』の烙印を押してやるよ。このキュルソン様がじきじきにね、ふふ」

真っ赤に焼けた焼き鏝の文字をソローンに見せつけるやいなや瑕一つ無い球肌の右肩に押し付けた。

じゅっと、肉の焦げる音と臭いが辺りに立ち込める。

「うっ」

「片腕だけじゃあ、バランスが悪いわねえ。反対にも押してやるよ」

「くっ」

「だいたい察しが着いてると思うだろうけど、その通りさ。その太腿にも押してやるよ、有難く思うんだね」

「うっ」

「右の太腿に押したんだから、左の太腿をさっさと出しな。愚図な雌犬め!」

「くぅ」

「時間が無いんだけど、サービスだ臍にも押してやるよ」

「うっ」

「そう言えば、顔にも飾りがないと寂しいね」

「うわー」

キュルソンの手によって、ソローンの額、左右の肩、臍の上、左右の太腿に『雌犬』の烙印が押された。

「さてと、今度ばっかりは身体から抜き出さないといけないから。面倒だけど、やってやるよ。うぉ、心臓って焼き鏝を押してやってもまだレアなんだな。はっは、動いてるよ、さすがは雌犬の心臓だね」

ソローンから取り出された心臓は、血を送り出す先である身体から切り離されているにも関わらず脈動を続けていた。そこにも『雌犬』の烙印が押されているのだが。 「ふう、これでバラバラにしても身体のパーツが『雌犬』であることが判るってものさ。あのお方の親切心も大概だよね」

「うっ、あ、あのお方?」

「おっと、口が滑った。あのお方に知れたらどんな地獄の苦しみが未来永劫続くことか、ああ怖い。ああ恐ろしや!」

キュルソンは血塗れの鉈を振るって、ソローンの首、両肩、両脚を見事に切断していった。

「セーレ、このパーツを隠しに行ってきな」

いつの間にか現れた小太りの中年親父がソローンの切断された身体の一部をいやらしく弄っていた。身体に与えられた刺激を感じるかのように、生首の表情が歪む。 「くっ、下郎に・・・・・・ 無念」

「いつまで雌犬を弄っているんだい、早く行きな!」

「まあた、つまらぬ仕事だけ押し付けられて。もう、行ってくればいいんだろ!」 セーレの身体は、ソローンの切断された身体の各パーツを光よりも速く各大陸の隠し場所に運んでいった。

それは、少しでも監視の目を逃れて独り遊戯に耽るためのセーレらしいささやかな勤勉さであった。

目 次

投稿者の人気記事

バターをつくってみた

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

京都のきーひん、神戸のこーへん

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

無料案内所という職業

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話