データ

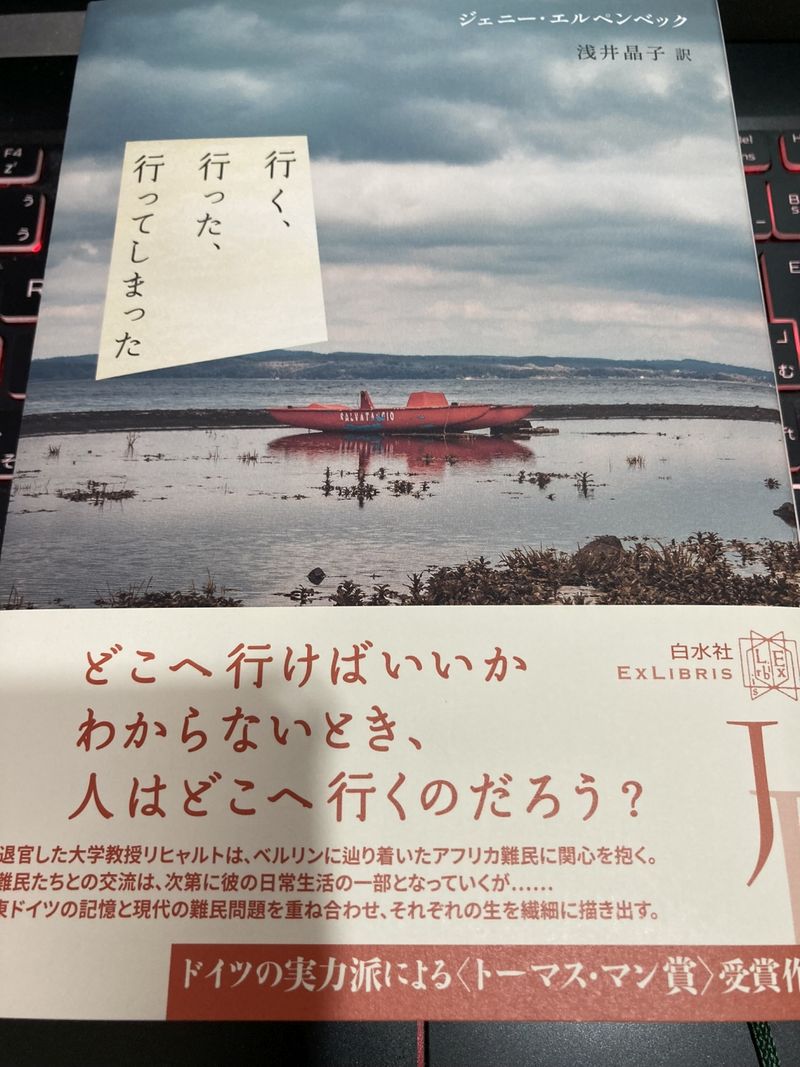

書名 行く、行った、行ってしまった

著者 ジェニー・エルペンベック

訳者 浅井晶子

発行 白水社

ジャンル ドキュメンタリー小説

ページ数 353

登場人物

リヒャルト 定年で退官した老大学教授。専門は古典文献学。妻とは死別している。

ラシド アフリカから逃れてきた難民。体が大きく、難民のリーダー格。

オサロボ アフリカから逃れてきた難民。音楽が好き。リヒャルトの家でピアノを弾くようになるが...

友人たち リヒャルトの古くからの友人たち。リヒャルトの心のよりどころ。

あらすじ

時代は2010年代。ドイツ・ベルリン。大学の研究室を引き払ったリヒャルトは、寂しさを味わいます。ちょうど、近くの湖では、男が溺れて沈んだままになっているのを思い出します。あの溺れた男のように、見えなくなってしまってはいないのと同じだという想いを抱きます。

リヒャルトは、広場で黒人の男たちを見かけます。聞けば、難民だということです。元教授らしい好奇心を発揮し、リヒャルトは難民へのインタビューを開始します。名前、職業、家族、逃れてきた理由など。リヒャルトはあくまでホメロスやダンテなどの古典の専門家であり、アフリカについてはまったくの素人。各国の都市も通貨も知りません。聞くことすべてが新鮮で、リヒャルトは夢中になります。難民はほとんどドイツ語を使えず、主に英語とイタリア語で聞き取ります。

リヒャルトは難民と自分との同一性を感じます。東ドイツ出身のリヒャルトは、西と一緒になったドイツでは一種の疎外感のようなものを感じてきました。主流でない自分。退官し、大学から必要とされなくなった自分。難民は自分の国から逃げてきました。出身国からもドイツからもヨーロッパからも必要とされない、それどころか厄介者扱いの難民。そのため、ますます難民との交流に力を入れます。お金と時間はたっぷりあるため、ある難民については、アフリカに土地を買ってあげさえします。

家に泥棒が入られ、それがある仲が良くなった難民がやったことだと疑いながらも、行くあてのない難民を友人たちと手分けしてベルリン各地に住まわせます。数百人のうち百人程度に住む場所を提供することに成功するのでした。しかし、残りの人達がどうなったか、リヒャルトには知るすべはありませんでした。

感想

「行く、行った、行ってしまった」は、難民がドイツ語教室で習っている様子を表します。ゲーエン(行く)、ギング(行った)、ゲガンゲン(行ってしまった)は英語の活用のゴー・ウェント・ゴーンのようなもの。ドイツ語ってgが多いですよね...。難民たちへのドイツ語講座は政府によってたびたび中断され、そのつど初級からやり直さなければならず、行く、行った、行ってしまったという言葉が繰り返されます。行ってしまったと難民の置かれた状況が重なります。

EUにおける難民の協定「ダブリン協定」では、難民がEU域内を目指した時、最初に入った国で難民申請をしなければならないといった説明があります。この辺はなかなか難しく、つっつきにくいところです。

リヒャルトは良い人ではありますが、女好きでだらしない面もあります。妻がいた頃に若い愛人を囲い、そのため妻は酒におぼれ、早く亡くなったことがほのめかされます。ただ、妻を亡くしたさびしさから、難民と交流を始めたわけではなさそうです。やはり大学の教授となるような人は、新しい知識に飢えているのでしょう。

著者のジェニー・エルペンベックは、現代ドイツの最重要作家の一人だそうです。この方は東ドイツ出身で、淡々とした文にどこかしら暗い影のようなものを感じるのは、そのせいでしょうか。知的さを感じる本を読みたい方には、おすすめできる作品です。

以上

投稿者の人気記事

SASUKEオーディションに出た時の話

無料案内所という職業

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

バターをつくってみた