「情報の翻訳家」という言葉は、yoshihiroさんがALISに書いた記事「ALISで情報の翻訳家になりたい」のなかで、yoshihiroさんが目指したいと思っている「職業」として挙げられているものです。

僕はこの記事を読んだ時から、この「情報の翻訳家」という言葉、というか立ち位置、というか存在になんとなく魅かれて、自分がALISで記事を書くときの振る舞いはこの言葉で表現されるようなところにあるのかな…と考えるようになりました。

それをもう少し、自分なりの言葉で整理して、なぜこうした立ち位置に魅かれたのか、ここにどんな大切さを感じたのか、ということを、僕が書く記事へのスタンスと少し絡めながら、「閑話休題」として少し書き留めてみたいと思います。

(ダラダラと長い文章になってしまいました…読んでいただこうと思ってくださっているみなさま、貴重な時間を過分に使っていただくことになると思いますので、宜しくお願いします)

もくじ

・仮想通貨・ブロックチェーンと「なめらかな社会」

・「なめらかな社会」を支えるもの

・台湾・香港・中国と「なめらかな社会」

・キーパーソンたちの「歩哨」としての役割

・ALISにおける「情報の翻訳家」の役割

・結局、「情報の翻訳家」って?

仮想通貨・ブロックチェーンと「なめらかな社会」

ALISは現在、仮想通貨・ブロックチェーン関連の話題にトピックを絞って記事を書くことが原則になっています。僕もその原則に沿いながら、記事を書いています。

記事を書くときには当然、仮想通貨・ブロックチェーンがいったいどういうものであるのか、それらが社会にどのような影響を与えているのかということを折々でイメージしながら文章を書くわけですが、そうしたときに、ふと読み返したくなる本があります。

2013年に出版された、鈴木健『なめらかな社会とその敵―PICSY・分人民主主義・構成的社会契約論―』(勁草書房)という本です。

僕は2013年の出版当初に何かのきっかけで目にして、すぐに購入。ここに描かれている社会の新たな捉え方に興味を覚えて、意味も数式も充分理解できないままに読み通したことを覚えています。

その後、しばらく忘れていたのですが、仮想通貨への投資を始めて、仮想通貨・ブロックチェーンに興味を持っていろいろ調べるようになってから、また思い出して読み返すようになりました。実際に、仮想通貨やブロックチェーンの文脈において、この本を再読されている方もいらっしゃるようですね。

著者の鈴木健さんは、今ではスマートニュースの共同創業者として著名な方ですよね。

この本のサブタイトルにもある「PICSY」とは「伝播投資貨幣」と説明され、「価値が伝播する貨幣システム」として位置づけられています(本書49頁)。

この本には今、僕たちが知っている「仮想通貨」や「ブロックチェーン」はそのままの形では出てきませんが、今述べた「PICSY」の説明からもイメージできるとおり、仮想通貨・ブロックチェーンが今まさに実現しようとしている世界の方向性を予見しているかのような内容にあふれています。

サブタイトルに並べられている3つの単語を見ただけでも、仮想通貨やブロックチェーンの基盤となっている信任アルゴリズムや、スマートコントラクトの考え方に結びつけて考えたくなるし、本書の終章のタイトルは「生態系としての社会へ」(241頁)となっています。

細胞から本書の発想について説明する著書としては自然なタイトルだと言えますが、ブロックチェーン技術を使って構築される世界を「生態系」という言葉で説明しているプロジェクトが少なくないことを思えば、本書の指摘を現実に展開されている状況に照らして考えたくなるという気持ちをおさえることができません。

なかでも、仮想通貨やブロックチェーンが実現する世界、もしくはALISが実現する世界ということを考えたときに、キーワードとして頭から離れないのは、本書のタイトルにもなっている「なめらかな社会」というものが実現する世界の姿です。

「なめらかな社会」を支えるもの

「なめらかな社会」とはどういうものか。

僕自身がこのことを端的に説明できるほど充分に理解できているわけではないので恥ずかしい限りなのですが、「なめらかな社会」がどのような発想をベースとして構想されているかということについては、(正確かどうかは別として)少し理解しました。

それは、「インターネットがもつ自律分散協調の思想」と、その思想に支えられて「網」を構成する「ソーシャルメディア」の「分散的で主観的な配信」の可能性によって構想されているということができます(39頁)。

「中心的な制御システム」(同頁)をもたないインターネット・ソーシャルメディアは、「利用する技術が本来そのようなものであるから、現実もそうなるだろうというほど物事は単純ではない」(同頁)ものの、その本来的な思想と可能性によって、「なめらかな社会」が実現しうると考えられていると、僕は理解しています。

そこで実現される「なめらかな社会」とは、二元論的な「ステップな状態」とも、一元論的な「フラットな状態」でもなく、そのあいだを「パラメーターの違い」に過ぎないものとしてつなぐような状態であり、その「なめらかな状態」とは以下のように説明されています(この段落から下の引用まで、40-41頁)。

非対称性を維持しつつも、内と外を明確に区別することを拒否する。ある状態から別の状態までは連続的につながっており、その間のグレーな状態が広く存在する。

「非対称性を維持しつつも、内と外を明確に区別することを拒否する」という特質を、鈴木さんは人々が「複雑な世界を複雑なまま生きる」(7頁)ような世界だと描いているように感じます。

本書でたびたび登場する細胞の「膜」のイメージに重なるような、ある種の「境界」がさまざまなところに引かれているという現実を否定するわけではなく、同時に本来は「境界」など存在しない世界に人々(も含めた生態系全体)は生きているという理念からも目を背けることなく、この両者をゆるやかにつなぐような社会のありかたが「なめらかな社会」という形で表現されているのかなと思います。

そう考えると、ブロックチェーンが社会のあらゆるシステムに実装されて、実現されていくような世界とは、この「なめらかな社会」で描かれているような「複雑な世界を複雑なままに生きる」ことを可能にするような世界なのかなと想像します。

ここまで考えてみたときに、僕が台湾・香港・中国の仮想通貨・ブロックチェーン事情を捉えるときの視点について、ふと思うことがあります。

台湾・香港・中国と「なめらかな社会」

ここからは僕の個人的な「妄想」(もしかしたら鈴木さんの著書の捉え方も「妄想」なのかもしれません(^^;)ですが、台湾・香港・中国はそれぞれ、「膜」の張り方・「境界」の引き方が異なると感じています。

かなりざっくり書きますが、歴史的に、中国は自らの「膜」をいかに最大化するかということに力を注いできたと思います。あらゆることを自分の「膜」のなかに取り込み、「膜」の外と融合することはありません。

ここでイメージされる世界は、二元論的な「ステップな状態」が常態なのだろうと思います。

他方、香港は自らの「膜」を作ることができなかった地域だと思います。歴史的に自ら「境界」を引くことを許されなかったのであって、それゆえに常に外の世界とフラットにつながる状態に置かれていたと言えると思います。

もちろん、民主化運動などを通じて、香港という「膜」を張ろうという動きは展開されてきましたが、それよりもむしろ、世界に開かれた「窓」としての役割を香港は伝統的に果たしてきたといえます。

ここでイメージされる世界は、一元論的な「フラットな状態」が常態なのではないかと思います。

そして、中国と香港のいずれでもない状態に置かれているのが台湾の現状なのではないかと思います。

歴史的に、日本も含む外来政権に統治されてきた台湾は、香港と同じような「フラットな状態」である時期が長くありましたが、戦後、「中華民国」による統治が続き、1990年代以降は民主化が進んだことで、薄いながらも確実に「膜」が形成されてきました。

ただ、その膜は薄いがゆえに、折に触れて破れたり修復したりを繰り返して、内と外がつながったりつながらなかったりします。

ここでイメージされる世界は、「ステップな状態」と「フラットな状態」のあいだを揺れ動く「なめらかな状態」に近いのではないでしょうか。

だからこそ、仮想通貨・ブロックチェーンという「なめらかな社会」を実現しうる技術に対して、台湾・香港・中国はそれぞれの対応の仕方を取るのかもしれないなと感じています。

中国は自らの「膜」のなかにブロックチェーンを取り込み、香港は「フラット」にブロックチェーンと直接つながり、台湾はブロックチェーンにローカルとグローバルの融合を試みる…

それぞれの姿勢の違いが、こういう形で垣間見えるように感じます。

キーパーソンたちの「歩哨」としての役割

僕が記事を書くときに意識するのは、仮想通貨やブロックチェーンそのものについての内容よりも、そこにかかわっている人たちがどのように考え、動いているのかということです。

特に台湾の動きについて記事を書くときは、このことを強く意識して記事を書いているなあということに気づきました。たとえば、前回書いた許毓仁さんの動向などは、そうした意識が僕のなかで強いことを再認識しました。

こういったキープレーヤー・キーパーソンに注目しながら記事を書くときにイメージしているのは、こうした人たちが「外」と「内」のあいだに立つ「歩哨」の役割を果たしているということです。

これは、内田樹さんの視点を思い浮かべています。たとえば、内田さんのブログの記事「歩哨的資質について」に書かれているようなイメージです。あらゆる「境界」の上に立って、「外」にも「内」にも通じながら、「外」と「内」が浸食しないように押しとどめているような存在です。

「境を守る」歩哨は、「なめらかな社会」とは無縁なのかもしれませんが、僕のなかでつなげて考えてみると、むしろ歩哨が「境界」の上に立って、「外」にも「内」にも通じているというイメージが大切なのかなと思います。

そのようにどちらにも通じている姿を、ブロックチェーンや仮想通貨にかかわる人たちの動きのなかに見出しているのかな、そこに興味を魅かれているのかなと感じます。

ALISにおける「情報の翻訳家」の役割

ここまで考えてみて、ようやく自分のなかでALISにおける「情報の翻訳家」の役割について想像をふくらませることができるようになりました。

ALISは「ソーシャルメディア」として、情報のプラットフォームとしての役割を果たすものだと僕は感じています。

それはプラットフォームであるがゆえに、人々が常に出入りするような性質をもっていると思いますが、同時にそこには「ALIS」という名前が付けられているために、特定の場に集う人々(たとえば、「ALISISTA」のみなさん、というように)を想起させます。

そこにはあたかも薄い「膜」が張られているように、「内」と「外」の区別が自明でありながら、時折破れたり修復されたりしながら、「内」と「外」がつながったり閉ざされたりするような状態が繰り返されます。

その「膜」を時に自覚的に破いたり、時に修復したりして、「内」と「外」を行き来する「歩哨」のような存在が「情報の翻訳家」なのではないでしょうか。

「情報の翻訳家」の行為によって、「外」の情報が「内」に取り込まれることもあるし、「内」の情報が「外」へと放出されることもあります。

それは時には、「内」のつながりを強固にすることもありますし、拡散させることもあります。同時に、「外」を排除する動きにもなりえますし、やさしく受け入れることもあると思います。

その「内」と「外」の境界に常に身をさらして、「内」と「外」を行き来するのが「情報の翻訳家」という言葉で表現されるような存在なのかなと思います。

この場合の「内」と「外」は固定的・不変的なものではありません。それは、「歩哨」のような「情報の翻訳家」がどこに立って、どんな役割を果たしているかによって変わる流動的・可変的なものです。もちろん、「情報の翻訳家」の立ち位置や役割も、流動的で可変的なものです。

そしてそれは、「なめらか」に「内」と「外」をつないでいます。その「なめらかさ」を担保しているのが、「情報の翻訳家」という存在なのだろうと思います。

結局、「情報の翻訳家」って?

…結局何が言いたかったのか。長い文章を書きながら迷子になってしまいましたが、少なくともこういうことは言えます。

ALISのなかで「情報の翻訳家」として僕がイメージしているのは、ALISという場所に「なめらかに」かかわることのできる存在なのかなと。

yoshihiroさんが言いたかったこととはずいぶん違ったイメージになってしまったかもしれないのが申し訳ないなあと思いますが…この言葉に触れたことで、僕の「妄想」が広がっていったことに感謝しています。

これからも、具体的な記事を書きながら、こうしたことへ常に「妄想」をたくましくして、考えを拡げていきたいと思います。

kazの記事一覧はこちらです。よろしくおねがいします。(下のアイコンからもご覧いただけます)https://alis.to/users/kaz

「閑話休題」として、こんな記事も書いています。

初心者として記事を書くときに、こんなことに気を配るようになりました

情報の見分け方?情報はソース・発信元をたどると信頼性が高まりますよ!

Twitterはじめました!@kazALIS2

投稿者の人気記事

Uniswap v3を完全に理解した

2021年1月以降バイナンスに上場した銘柄を140文字以内でざっくりレビュー(Twitter向け情報まとめ)

【初心者向け】JPYCを購入して使ってみました!

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

CoinList(コインリスト)の登録方法

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

バイナンスの信用取引(マージン取引)を徹底解説~アカウントの開設方法から証拠金計算例まで~

【初心者向け】$MCHCの基本情報と獲得方法

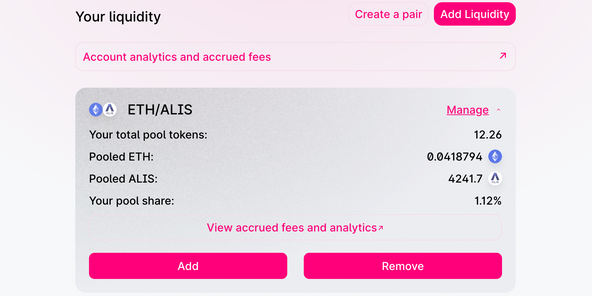

Uniswap(ユニスワップ)で$ALISのイールドファーミング(流動性提供)してみた

Polygon(Matic)で、よく使うサイト(DeFi,Dapps)をまとめてみた