『ビットコインを超えてーーマネーを私たちの手に取り戻すために』

『ビットコインを超えてーーマネーを私たちの手に取り戻すために その2』

の続きです。

6 地域通貨(BASIC)の仕組み

(1)概要

オンラインLETS方式

消滅貨幣方式

基礎所得(ベーシックインカム)の給付

円貨との併用

貨幣発行権を上場組合に限定

ここで提案するのは、BASIC(Banking System for Interaction and Creation)という地域通貨である。その特徴は、(1)オンラインLETS方式 (2)消滅貨幣方式 (3)基礎所得(ベーシックインカム)の給付 (4)円貨との併用 (5)貨幣発行権を限定、という5つのポイントにある。なかでも、「基礎所得(ベーシックインカム)の給付」という部分は、世界でも初めての試みであり、現在運営されている中ではもっとも先進的な地域通貨システムのひとつといえるだろう。

もちろん初めての試みとはいえ、それはけっして「実験的」とか「実現性が薄い」といった意味をもつものではない。むしろそれは東北が置かれている環境の優位性を示すものである。

じつはこのBASICが適切に機能するためには、いくつかの条件がある。それは、参加者の多くがインターネットにアクセスできること、市民社会として成熟した民主的な共同体であること、食料資源が豊富であること、多様な技能をもつ参加者が得られること等々である。そして、こうした条件をクリアできる地域は世界的にみてもそう多くない。その点、テクノロジーが高度に発達した日本という民主主義国家のなかにあって、しかも自然にめぐまれた東北地方は、まさにうってつけの環境にあるといえる。いいかえれば、このBASICは、そのような優位性をもつ東北だからこそ実現可能な「世界でもっとも先進的な」地域通貨システムなのだ。

(2)全体イメージ

システムの概要

BASICの参加メンバーは、三つのグループに分かれる。一般参加者、事業者、上場組合である。さらにその上部機関として管理委員会が存在する。

この管理委員会の最大の機能は貨幣発行である。BASICにおける貨幣発行の仕組みは、次の通りである。

まず、上場組合のメンバーが、管理委員会に対して担保として「労力あるいは財」の提供を約した証書を提出する。管理委員会はその証書と引き換えに「貨幣」をそのメンバーに対して発行する。発行された貨幣は、そのまま「お金」として使用できる。それは上場組合内部だけでなく、事業者レベル、さらに一般参加者レベルにおいても自由に転々流通する。

基礎所得(ベーシックインカム)の徴収・分配

管理委員会は、基礎所得(ベーシックインカム)の給付をも司る。その原資となるのは、取引毎にかけられる所得税と、自然減価分である。そのため、メンバー間の取引が活発になればなるほど、メンバーが受け取る基礎所得(ベーシックインカム)の額も増えることになる。なおこの基礎所得(ベーシックインカム)給付に関しては、インターネット上ですべて自動的に徴収・分配がなされるので、そのための追加的なコストがかかることはない。

管理委員会

上場組合員、事業者、一般参加者から選ばれた委員により構成。貨幣流通量を司る。

上場組合

事業者の中で信用と実績のあるメンバーのみがなれる。CC発行権をもつ。ただし発行額にみあった受け入れ実績がないと管理委員会により貨幣発行権を縮小、または剥奪される。→裏書証書型地域通貨WATをコアとするシステム

事業者

SOHO、農家、自営業、NPO、一芸市民およびそのグループ等、円貨市場において評価可能な専門的サービスを提供できるメンバー。CC発行権はない。

一般参加者

円貨市場で評価されるだけの技能をもたない上記以外のメンバー。CC発行権はない。

(3)基本原理

LETS(Local Exchange Trading System)=多角間決済システム

特徴

・総取引額の合計は常に+-ゼロ・紙幣類似証書を使わないため、法的規制がゆるい

・インターネットを使えば、決済がより容易に

基本原理はLETS

BASICの基本的な原理としては、前述したLETS(Local Exchange Trading System)を採用する。その特徴は、取引額の総計が常にプラスマイナスゼロであること、インターネットを使えば決済をはじめ、管理が容易であることなどがあげられる。また紙幣類似証書を使わないため、法的規制にも抵触しにくいなどのメリットがある。

(4)取引方法

・メンバーはあらかじめネット上に各自の口座をもつ

・A(販売者)は、B(購買者)へ100CC相当の財・サービスを提供する

・Bはその見返りに自分の口座からAの口座へ100CCを振り込む

ネット口座による取引

具体的な取引方法は次の通りである。

AがBに100cc相当の財・サービスを提供したとする。それに対して、Bはまずパソコンあるいは携帯電話を使ってHP上に開設された自らの口座にアクセスする。そこで、Bは自らの口座にある100ccを引き出し、同時にAの口座に振り込む--。これで取引は完了である。ちなみにこれはすべてHP上で完結する作業である。

(5)決済の方法

●ウエブまたは携帯画面上で決済

・購買者が販売者の口座にネット(ウエブ&携帯)を利用して直接振り込む方法。

BtoB取引、またはお互いに信頼関係で結ばれている場合に推奨

●代用紙幣(小切手)で決済(要検討)

・購買時点では代用紙幣を渡して仮決済、その後、管理委員会へ持ち込み、本決済する方法。

・店頭での取引等、ネット決済が難しい場合に推奨。なお代用紙幣は月末まで、原則として一度しか使えない(一度取引に使われた後は無効となる)。有効期限を明示するため月別に色分けすることも検討。

代用紙幣の入手方法

・管理委員会からネット口座の減額と引き換えに入手できる。ただし代用紙幣には有効期限を設け(または月別に色分けする)、退蔵およびそれ自体の転々流通を防ぐ。

原則はオンライン決済

BASICの決済は、原則としてインターネット上に開設された各自の口座(ホームページ)を使っておこなわれる。そこへアクセスする手段としてはパソコンまたは携帯電話を利用することになろう。だが、ここには問題もある。それは、決済をいつ行うか、という問題だ。商品の販売には、通常リスクがともなう。購入者が、代金を支払うことなく商品を持ち逃げしてしまう可能性があるからだ。したがって、オンライン決済は、(商品の受け渡しと代金支払いがその場でできるのでない限り)たがいに顔見知りである等、当事者同士が一定の信頼関係で結ばれていることが前提条件となるだろう。一般にBtoB取引においては、その場での現金決済というのはそれほど多くない。その点、これはそう大きな問題ではないかもしれない。だが、一般の小売り業のように不特定多数の客を相手にせざるをえない業態の場合、これではやはり不便であろう。

代用紙幣

そこで、ここでは代用紙幣の使用を提案したい。代用紙幣の仕組みは、次のようなものである。

1、代用紙幣は、オンライン決済における口座(残高)と同様、通常の取引において「通貨」として使用できる。

2、代用紙幣を受け取った者は、それを管理委員会に持ち込むことで、自分の口座にそれを加算することができる。

3、代用紙幣は、管理委員会からネット口座の減額と引き換えに入手できる。

ただし、この方法には問題もある。それは、取引税の徴収ができないことと、減価させることができないことだ。そこで、次のような方法を採ることも考えられる。

1、代用紙幣には有効期限を設ける(有効期限を明示するため発行月毎に色を変える方法もある)。

2、代用紙幣を発行する際、転々流通を見越してあらかじめ、一定比率の税を課す。

このあたりは、今後検討を要する部分である。なお、これに関しては次のような案も考えられる。

1、個人発行の小切手方式にする。

2、広告スペースを設け、そこへの広告掲載の見返りに協賛企業から紙代、印刷代、市民所得分等を負担してもらう。

(6)消滅貨幣方式と基礎所得(ベーシックインカム)の給付

減価する貨幣

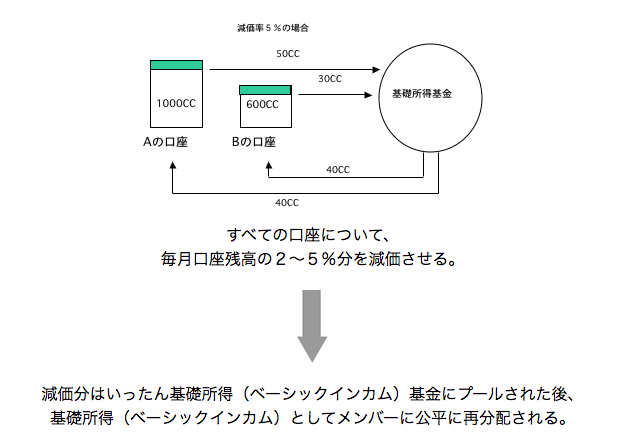

BASICでは、消滅貨幣方式を採用する。これは一定期間毎に一定比率で価値が減少する、というものだ。具体的には、すべての口座について、毎月残高の2~5%分を減価させる、という仕組みである。そして、この減価分は、基礎所得(ベーシックインカム)基金にいったんプールされた後、メンバーに公平に再分配される。また一定期間(たとえば3ヶ月)動かない(支払いのない)口座については、減価率を高める、という手法も検討に価しよう。それは取引の促進とともに幽霊会員の淘汰にも効果を発揮するだろう。

※基礎所得(ベーシックインカム)基金は管理委員会が管理する。

※減価させる比率は取引状況をみながら管理委員会が決定・調整する。

※口座から減価分を引き出す期日、および基礎所得(ベーシックインカム)として再配分する期日は別途管理委員会が決定する。

ところで、なぜ消滅貨幣方式を採るのか、その理由については前述したが、ここであらためてまとめれば次のようになる。

1、退蔵とそれによる貨幣不足、すなわち取引手段の不足の解消

2、消費(取引)の促進

3、貨幣保持者の特権の縮小(それはすなわち生産者の復権でもある)

4、無理な経済成長からくる環境と人間への負担軽減

「あらゆる生産物はその価値を劣化させる。それが自然の摂理であるのなら、貨幣もまた劣化せねばならない」ーーシルビオ・ゲゼル

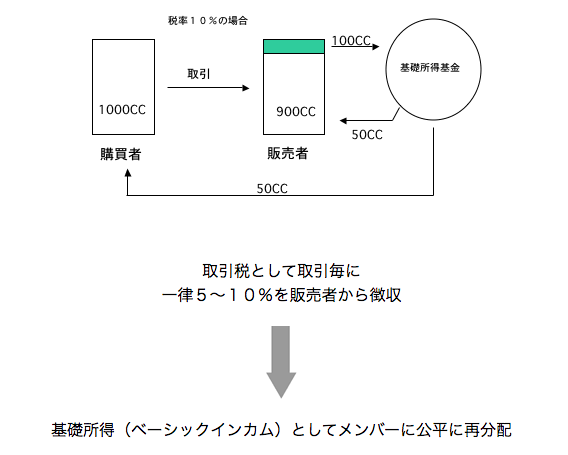

(7)取引税の徴収と基礎所得(ベーシックインカム)の給付

取引税を基礎所得(ベーシックインカム)の原資に

BASICでは、取引毎に取引税を徴収する。そして、それを原資として、メンバー全員に基礎所得(ベーシックインカム)を給付する。この取引税を負担するのは、販売者側である。すなわち、それは一種の所得税である。ではなぜ、購買者が負担する消費税方式にしないのか。消費税方式にすると、買い物の度「よけいに支払わせられる」感覚が強くなり、購買者の購買動機を低下させてしまうおそれがあるからだ。それでは減価型貨幣がもつせっかくの購買促進効果が相殺されてしまうことになろう。

なおこの仕組みでは、取引が活発化すればするほど、基礎所得(ベーシックインカム)の給付額も大きくなることになる。これはメンバーにしてみれば、取引増大のためのインセンティブとなろう。それはいわば一種のストックオプションとしてメンバー全員の取引動機を高めることになるはずである。

※ストックオプション=上場前のベンチャー企業などが社員のやる気を引き出すため、未公開株を社員に提供する方法。

※税率は取引状況をみながら、管理委員会が決定・調整する。

※基礎所得(ベーシックインカム)を給付する期日は別途管理委員会が決定する。

基礎所得(ベーシックインカム)

「ポスト工業社会の人間がSHEビジョン(健全で人間的でエコロジー的な生き方)の夢を実現するのに必要な基礎的所得を、都市に住む人にも農村に住む人にも一律に給付する基礎所得(ベーシックインカム)」(『21世紀の経済システム展望』/ジェームズ・ロバートソン著/シュマッハー双書)

基礎所得(ベーシックインカム)給付のメリット

●必要最低限の収入が確保されるため、生活の不安からくるストレスが少なくなる。

●生活にゆとりが出るため、自発性の発露が促され、ボランティアや起業、芸術創作など、創造的な活動が活発化する。

●犯罪が減り、社会的なコストがおさえられる。

●富の遍在による有効需要の傾向的低下がくいとめられ、より公平な社会が実現できる。

●一定の市場(有効需要)が毎年確保されるため、企業にとっては景気の変動にあまり左右されずにすむ

(8)円貨との併用

地域通貨は原則として円貨と併用する。

Ex. 円貨:地域通貨=80%:20%

並行通貨制の原則

BASICは、原則として円貨と並行して用いられる。なおBASICの受け入れ比率は、1%~100%まで各事業者が無理のない範囲で、また事業活動にとってもっとも有益と思う比率でみずからの意志で決定してもらう。この並行通貨制のメリットは、次のようなものがある。

1、地域通貨分は実質的な値引きとなり、事業者は市場で優位に立てる(同時に円貨も獲得できる)。

2、円貨獲得が地域通貨使用の最終目的となることで、事業者の使用動機が高まる。

3、円貨を地域内にとどめ、域内での流通を促す効果をもつ(地域通貨による国民通貨の内部化)。

たとえば、ここに同じ農家レストランを営むA社とB社があるとする。A社とB社のBASICの受け入れ比率は、それぞれ20%、40%であったとしよう。その場合、1000円の料理に対して、A社では800円と200cc、B社では、600円と400ccを、それぞれ支払わねばならない。

さて、どちらがより多くの客を集めるだろうか。B社である。なぜなら、A社は円貨を800円を支払わねばならないのに対して、B社では600円しか支払わなくてよいからだ。もちろん地域通貨による支払い分を忘れてはいけない。だが、一般に円貨を獲得するより、地域通貨を獲得することのほうが、比較的容易である。そのため、600円しか円貨を支払わなくともよいB社の方が、最終的に客を集めることとなろう。

もっとも、B社にしても、一定量の円貨は必要であろう。したがって、BAISCの受け入れ比率をどのレベルに設定するかは、その利益構造とからめて最終的に各事業主が決定すべき戦略的な事項といえる。

(9)貨幣発行権について

貨幣発行権は上場組合員に限定

BASICでは、原則として上場組合員のみに貨幣発行権が与えられる。それは、第一にシステムの信頼性を維持するためであり、第二に貨幣流通量を増やすためである。

●システムの信頼性維持

一般に参加メンバー全員に貨幣発行権を付与した場合、フリーライダー(ただ乗り)が出てくる可能性が高い。フリーライダーが多くなると、そこで取引される通貨の信頼性が損なわれ、やがてシステムそのものの崩壊を招いてしまう。そのため、BASICでは、一定の条件を満たす者(ここでは上場組合員)のみに貨幣発行権を与え、信用度の低い一般のメンバーには与えない。ただし、一般メンバーにも一定の上限付で貨幣発行権を与えることは、取引促進の効果をもつ。このあたりは、取引状況をみながら管理委員会がその都度、判断することになろう。

●貨幣流通量の増大

LETS型の地域通貨においては、システム全体としての総取引額は常にプラスマイナスゼロである。ということはつまり、そこでの貨幣発行量は、参加メンバーに対してどこまで貨幣発行を認めるか(赤字を認めるか)に左右される。一方、取引が活発になるためには、それに応じた十分な量の貨幣が必要となる。だが、フリーライダーが出てくる危険性を考えるとやたらに貨幣発行を認めるわけにもいかない。このジレンマを解決するため、BASICでは。一定の条件を満たすメンバー(上場組合員)に限って十分な量の貨幣発行権を与えるようにしている。ちなみにこれは、上場組合がちょうど中央銀行のような存在になるものといえるだろう。

ただし、貨幣発行という特権をもつ上場組合員は、その代わりに一定の義務を負う。以下は、上場組合員の権利と義務、そして上場組合員となる資格である。

上場組合員の権利

●上場組合員は、「担保証書(労働もしくは物財提供を約した文書)」を管理委員会に預け入れ、代わりに額面相当の地域通貨(CC)を受け取ることができる。受け取った地域通貨はメンバーの間で円貨と同様、転々流通する。→WATコアシステム

上場組合員の義務

●上場組合員は、発行額に見合った分を一定期間内に受け入れなければならない。

●上場組合員は、定期的(年1回または半年に1回)に決済会議を開き、互いに収支を調整しあう。

●貨幣発行可能額は、前回の発行ー受け入れバランス実績をみながら管理委員会が決定する。

●発行ー受け入れバランスが回復不能と管理委員会が判断した場合、資格をはく奪されることがある。

●万一、上場組合員のだれかが債務不履行に陥った場合、他の組合員は連帯してその債務を負わなければならない。

上場組合員の資格

●事業者の中で一定レベル以上の技能をもち、かつ信用力のある者で、最低1人以上のメンバーからの推薦があった場合、管理委員会で討議の上資格を付与する。

(10)Xさんの口座の動きから

7 取引循環イメージ

8 従来の地域通貨の問題点

取引が活発でない

対策

・CtoCからBtoBへ(財・サービスの魅力をアップ)

・交換可能性(流動性)の増大

・消滅貨幣方式による取引促進・円貨との連動による取引促進・信用力向上・基礎所得(ベーシックインカム)給付による運命共同体意識の向上

フリーライダーの存在

対策

・貨幣発行権者を限定・基礎所得(ベーシックインカム)給付による運命共同体意識の向上

決済の手間が大きい

対策

・インターネットおよび携帯での決済を主とし、 さらに代用紙幣(小切手等)を併用

法的問題

対策

・LETS方式・税務処理については別途説明

9 取引促進策

地域通貨市場でも販売努力は必要

地域通貨にまつわる問題としてよく指摘されるのは、取引が活発でないということだ。しかし、よく考えればわかるが、そもそも事業主側がなんの努力もせず商品が自動的に売れるなどということがあるだろうか。円貨市場においても、事業主は巨額な費用を投じて広告を打ったり、これまた年間何百万円ものコストをかけて営業マンを雇うなど多大な努力を払っていることを忘れてはならない。全国市場で通用する商品を扱っている事業主でさえそうなのだ。ましてや、それほど商品力のないローカルな商品を扱っている事業主が、地域通貨を導入したからといって、何もせずただだまっていて売れると考えるのは、あまりにも虫がよすぎるとはいえないだろうか。

そこで、BASICではメンバー同士の取引を支援するため以下のような需給マッチングサービスを行うことにする。

オンライン

1、需要者&供給者リストをウエブで公開

2、DB連動オプトインメール配信&入札システムの利用

商品の流動性を高める

貨幣と商品をめぐる矛盾の根本をなすもの、それは流動性(交換可能性)の違いである。貨幣はいうまでもなく、いつでもどこでもどんな商品とも交換できる。すなわち、その流動性はきわめて高い。それに対して商品はどうだろう。商品の種類にもよるが、その流動性は貨幣ほど高くない。とくに鮮魚などは、時間とともに商品価値を失っていくこともあり、その流動性はきわめて低い。

この貨幣と商品の間にある流動性格差が問題なのだ。すなわち、一方では貨幣の流動性が高すぎること、そして一方では商品の流動性が低すぎること、それこそが現代の貨幣システムが抱える問題の根源をなしているといっても過言ではない。

その点、地域通貨、とりわけ消滅貨幣という考え方は、貨幣の高すぎる流動性を低下させようという試みであり、一方、この需給マッチングシステムは、商品の流動性を高めようとする試みであるといえよう。

需給リストをHPで公開

これは、需要者のニーズと供給者のシーズをリストアップ、それらをHP上で公開する方法である。

1、買います(需要者)リストと、売ります(供給者)リストをそれぞれ別ページ立てで構成する。

2、取引される商品・サービスを整理して利用しやすいようにする。

3、分類方法は、種類別、業種別、さらにサービス提供者の場合は上場組合、種類毎、業種毎、毎に分類する。

4、可能であれば、すべてのデータをDBに格納し、キーワード毎に検索できるようにする。

なお、このHPを広告媒体とみなせば、ここからの収益も期待できる。

たとえば、

1、リスト掲載は無料

2、太字リストおよびバナー広告は有料

といった料金体系が考えられる。

※掲載料は円貨でもいいし、地域通貨でもよい。

※掲載料を基礎所得(ベーシックインカム)としてメンバー全員に再分配するという方法もある。

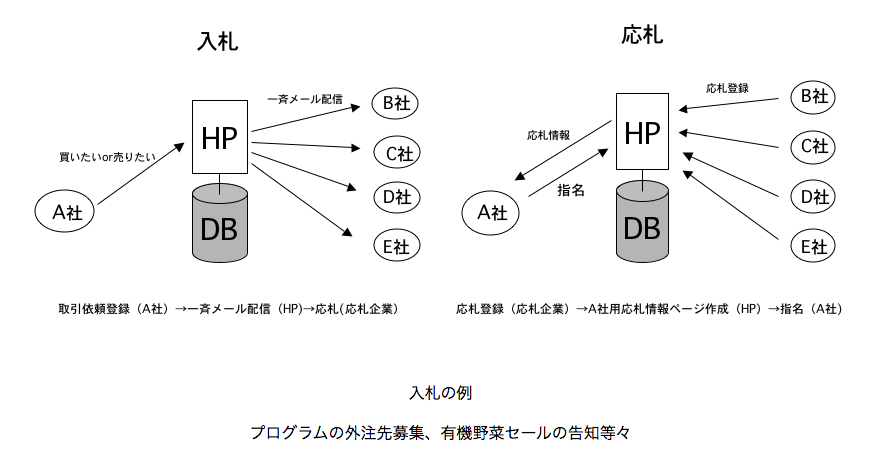

DB連動オプトインメール配信&入札システム

HP上での需給リストの公開は、需要者が連絡してくるのを供給者がただひたすら待っている、という意味でいわば「待ち」の営業である。これに対して、供給者が需要者の元へ積極的にPRする、という「攻め」の営業があってもいいはずだ。DB連動オプトインメール配信&入札システムは、こうした攻めの営業を支援するツールである。

その仕組みは以下の通りである。

※供給者の情報はあらかじめDB化されている。

1、取引(売りたいor買いたい)を求めるA社はHPにアクセスし、取引条件を入力する(入札管理用ページがA社のために自動作成される)。

2、A社が入力した情報は、あらかじめその情報に対してオプトインすることを承諾した供給者(応札企業)のもとへ自動配信される。

3、応札企業は、配信されたメールを読み、取引条件に納得した上で応札する(応札はHP上から可能)。応札情報は、A社の入札管理用ページに自動的に反映される。

4、A社は、入札管理用ページをみながら、どの業者に発注するかを決定する。

なお、使用料を有料とすることで、このシステムからの収益も期待できる。ただし、有料にしてしまうと利用頻度が減ってしまうおそれがある。そのため、たとえば、

1、「買いたい」入札は無料。

2、「売りたい」入札は有料。

とするのも一法であろう。

※使用料は円貨でもいいし、地域通貨でもよい。

※使用料を基礎所得(ベーシックインカム)としてメンバー全員に再分配するという方法もある。

10 取引促進策ーその他

カタログ配付

紙媒体による需給リストを作成し、参加者が容易に入手できるようにする。

入手方法

●店頭や行政スペースなどに置いてもらう

●行政の広報誌などと一緒に各家庭に配付する。

展開方法

●参加者同士の連帯感を培うインナーツールとしての利用も可

●有料の広告スペースをつくり、独立採算が可能なコミュニティビジネスへ成長させる

屋台マーケットの創設

BASICが使用できる屋台マーケットを創設、

フリーマーケット感覚で気軽に出店できる場を提供する。

●屋台は出展者に有料で貸し出す。

●屋台なしのフリースペースもあり。

●休日などを利用して定期的に開催する。

●取引が想定される商品は、農産物、料理、古着、古道具、古本、他一般商材

●トライアルショップとして起業の訓練にもなる。

●代用紙幣の発行所およびネット決済代行サービス窓口を近くに設置する。

●公民館など、常時開放されたスペースであれば、

一種のカタログショップとして訪問者が気軽に手にとれるよう需給リストを展示する。

●出店料は原則として有料(円貨orBASIC)とする。

●出店料、屋台レンタル料などの利益分は基礎所得(ベーシックインカム)基金に組み込む。

BASICは、BtoB型の地域通貨であり、その中核となるのは何らかの財・サービスを生産できる事業者である。しかもその取引がより活発になるためには、高い商品力をもった魅力的な事業主が、できるだけ多く「上場組合員」あるいは「事業主」として参画してもらう必要がある。そのためには、既存事業者の参画を促すことはもちろん大事だが、それと同時に将来の事業者を育成することもまた重要な課題といえるだろう。そこで、ここでは『屋台マーケット』の創設を提案したい。これは、複数の屋台が集まって創る一種のショッピングモールであり、形式としてはフリーマーケットの延長線上にあるものと考えてさしつかえない。だが、屋台という道具立てを使うことで、現実のショッピングモールに近い存在感と信頼感を打ち出すことができるし、またマスコミなどの話題としても取り上げられやすいというメリットがある。

補記

上場組合の決済、税の徴収、基礎所得の還元などマネーの管理を自動化すれば管理者不要の自律分散型システムになるはずです。

*************

BASICの説明は以上です。暗号技術が発達した現時点からみると随分古臭く、また原始的な仕組みにみえるかもしれませんが、ベースになっているアイディア自体は応用次第でなんとかまだ使えるのではないかと思っています。なにかのヒントにでもなればと思い、一度お蔵入りになったものを引っ張り出してきました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

投稿者の人気記事

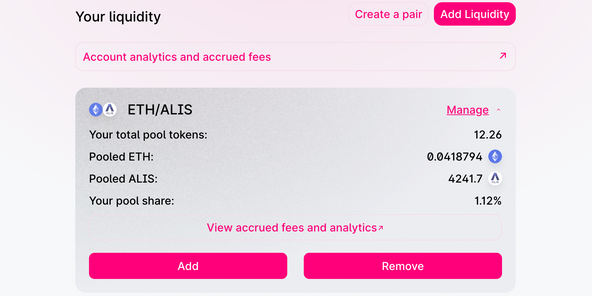

Uniswap(ユニスワップ)で$ALISのイールドファーミング(流動性提供)してみた

UNISWAPでALISをETHに交換してみた

【初心者向け】$MCHCの基本情報と獲得方法

【DeFi】複利でトークンを運用してくれるサイト

バイナンスの信用取引(マージン取引)を徹底解説~アカウントの開設方法から証拠金計算例まで~

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

CoinList(コインリスト)の登録方法

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

2021年1月以降バイナンスに上場した銘柄を140文字以内でざっくりレビュー(Twitter向け情報まとめ)

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

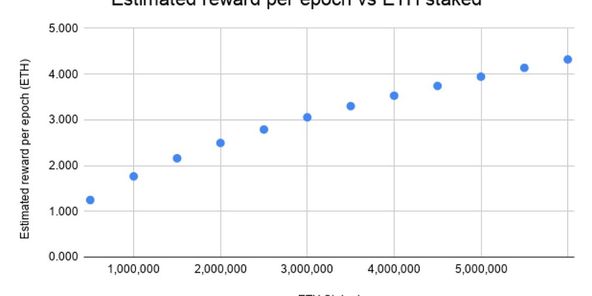

Eth2.0のステークによるDeFiへの影響を考える。